蒋培友

第二章 徐浩楷书书作与书论

第一节 新见徐浩楷书作品与传世书迹对比分析

徐浩兼善楷书、隶书、行书和草书。书迹主要为碑志,亦传有墨迹白麻纸行书存世。诸体中以楷书最精,隶书亦为时所重。现分体简述其代表书迹:

一、今见徐浩最早楷书作品《陈尚仙墓志》

《陈尚仙墓志》(图2),全称《唐御史大夫张公故夫人颍川郡夫人陈氏墓志铭》,墓志高72厘米,宽70厘米,文二十五行,满行二十五字,有界格。书于开元二十四年(736年)二月,是时徐浩仅三十三岁。该志石2003年春,于河南洛阳红山乡出土,为迄今发现徐浩最早书法作品。

该作品有行书笔意,结体、用笔仍见生涩,与其后期作品相比,略显瘦劲,有秀润之气,含初唐韵致。由此可以窥见徐浩早期书法的风貌,对于研究其书法的取法和变化十分重要。整幅作品,秀雅可爱,结体疏朗沉着。用笔稳重,但缺少后期作品的劲健。

将此墓志作品与唐人临本王羲之《兰亭序》相比较,我们会很容易地发现,该时期,徐浩的取法显然是在追求王羲之所代表的晋韵。该幅作品中的某些字可能就是直接取法于王羲之。比如作品中出现的“陈”、“也”、“阴”、“少”、“之”、“夫”、“为”、“迹”、“长”、“初”、“九”、“月”、“年”、“在”、“不”、“春”、“天”等字就与《兰亭序》极为相似,并且,该作品中出现的“织”、“终”、“无”等“糹”和“灬”偏旁的字的用笔可以说就是取法于王羲之。①

徐浩该时期的书法,已能从整体气韵和用笔结体等方面基本传达二王气象了。总体而言,因徐浩书法根于家学,这也表明徐浩家法主要取法二王一脉,并且在二王系书法上下了很深的功夫。

另外,初唐欧、虞、褚、薛诸家的影子,在该作品的用笔和结体中亦时隐时现。

该作品中多的是亦步亦趋的模仿,个人特征还不明显。作品的“集字”特征表明,该作品代表的是徐浩继承和探索时期的作品的面貌。

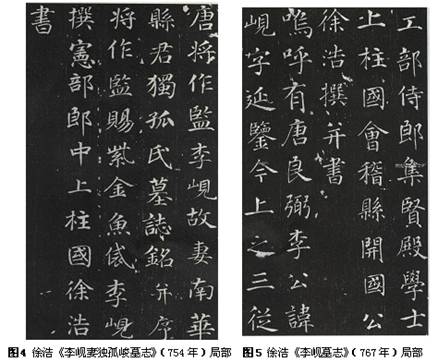

二、《李岘妻独孤峻墓志》、《李岘墓志》与《大证禅师碑》

《李岘妻独孤峻墓志》(图4)和《李岘墓志》(图5),于2000年同时出土于西安市长安区郭杜镇,历代文辞皆未见著录,现藏于西安市长安区博物馆。《李岘妻独孤峻墓志》,形方,边长72.5厘米,三十一行,行三十一字。李岘撰,徐浩书,天宝十三载(754年)刻。《李岘墓志》,形方,边长91厘米,三十二行,行三十三字,徐浩撰文并楷书,大历二年(767年)刻。

图6 徐浩《大证禅师碑》(769年)局部

这两志石刻工精良,字口清晰。作品用笔沉着劲健,结体平正。这应该是徐浩楷书作品的佳作。与早期作品《陈尚仙墓志》比,这两件作品更圆健厚重,既脱去初唐书法常有的瘦硬生涩,又逸韵潜藏。

这两件作品的用笔,已不再像前一时期那样,对二王顶礼膜拜、亦步亦趋了。单从结体而言,甚至可以说,已没有了二王的影子。结字则已出现明显的横轻竖重的特点,显得更加平正。用笔中,起笔和收笔极为强调提按,用笔果断劲健。其书写时间前后相距十三年,但是,无论用笔、结体、章法和整体气韵,两者几乎都无太明显的差别。也就是说,徐浩该时期书法的风格已较为稳定。因此前述二志,应该是徐浩该时期书法的杰出代表。因此,徐浩较为定型的中后期作品,就应该是这两件墓志的气象:沉着劲健、逸韵绵远。

与此相应的还有刻于大历四年(769年)三月二十四日的《大证禅师碑》(图6)。此碑全名《大唐东京大敬爱寺故大德大证禅师碑铭》,又名《大证禅师昙真碑》、《昙真碑》、《东京大敬爱寺大证禅师碑铭》,立于河南登封嵩岳少林寺后,已残。王缙撰,徐浩正书,刘英模勒,屈集臣镌刻。王昶(乾嘉时期)《金石萃编》记(成于嘉庆十年,即1805):“碑高八尺,广三尺九寸三分。二十五行,行五十二字。正书。”

从残存的字迹分析,其用笔结体与前述两墓志基本相似。可能是碑文,字迹稍大的缘故,结体更开张,更平稳,用笔也略比前两墓志沉着肯定,愈显肥劲,然而俊逸之气略输。

三、《不空和尚碑》

《不空和尚碑》(图8),全称《唐大兴善寺大德大辩正广智三藏和尚碑铭》,另有数名见录:《不空禅师碑》、《三藏和尚不空碑》、《大辩正广智三藏和尚碑》、《大兴善寺大广智不空三藏和尚碑铭》,唐严郢撰,徐浩书。唐建中二年(781年)十一月十五日立,现藏在西安碑林博物馆。《金石萃编》卷一〇二记:“碑高八尺三寸五分,广四尺一寸八分。二十四行,行四十八字。正书。”

此碑书法点画沉着厚重,结字稳健,略呈上紧下放之势。整体以力胜,不求韵致,于有意无意间传达出遒劲和洞达,真可谓人书俱老。与其中期作品(如,《李岘妻独孤峻墓志》和《李岘墓志》)相比,用笔愈劲,结体更宽博,法度也愈谨严,清逸之气渐失,似有凌人之盛气。

附:徐浩隶书和行书作品评介

徐浩的隶书作品见于著录的有十数件,但今能见的仅有他四十几岁时的作品二件。这应该是其成熟期的隶书作品。

四、《嵩阳观记》和《张庭珪墓志》

《嵩阳观记》(图9),全称《大唐嵩阳观纪圣德感应颂》。李林甫撰文,裴迥篆额,徐浩隶书,书刻于唐天宝三年(744年),石高900厘米,宽244厘米,二十五行,行五十三字,藏河南登封嵩阳书院。

唐时多以楷法作隶书。然而,由此碑看,徐浩隶法多以篆入,取法汉碑。劲健而不失飘逸,舒展而不失沉稳。赵明诚评说:“其文与事俱不足道,正宜剷去之为名山洗垢,惟是碑为徐定公浩古隶,笔法遒雅,姿态横生艺林中以自难废耳。”(《说嵩》)但是,在当时的大气候下,徐浩的隶书也难免以受楷法用笔的影响,转折稍硬,挑提欠含蓄。

图9 徐浩《嵩阳观记》(744年)局部

图10 徐浩《张庭珪墓志》(751年)局部

《张庭珪墓志》(图10),全称《唐故赠工部尚书张公墓志铭》,徐浩撰并隶书,天宝十载(751年)十月入窆纺山,书写时间应在此前,有学者认为该志书于天宝五载(746年)②。志形方,边长80厘米,三十四行,行三十七字。1977年出土于河南伊川县。

该作品结体舒展,秀气四溢。转折自然,挑提含蓄。更重要的是,它是一件小字隶书作品,字幅仅2厘米见方。小字易于得逸韵,而失遒健。但徐浩该作品,却将逸趣与遒健相对完美的结合起来了。虽不可与汉碑同类作品相提并论,但是置之有唐隶书杰作中,当不逊其色。

书史记徐浩诸体皆善,除上述楷、隶作品外,其行、草并无确信的作品,仅有传为徐浩书的《朱巨川告身》留世,可供参考。

五、《朱巨川告身》(传)

《朱巨川告身》(图7),元人鲜于枢跋称,确为徐浩真迹,但亦有学者认为是唐时诏告书手所为,但确为唐人书迹,似无异议。今不详考,只作参考性评介。

该帖,行楷书于白麻纸上,记书写时间为,大历三年(768年)八月,当时徐浩六十五岁。据《石渠宝笈》(清乾隆八年开始编撰,直到完成,耗时74年,初编成书于乾隆十年,即1745),此帖,长190厘米,高27厘米,三十四行,共计二百三十七字。有鲜于枢(1246-1302)、张可与、张晏、董其昌(1555-1636)等题跋。盖有“绍兴”、“军司马印”、“韩世能印”、“冯铨之印”等鉴藏印数十方。曾经宋朝绍兴内府,元朝鲜于枢、张斯立,明朝韩世能(1528—1598),清朝冯铨(1595-1672)、梁清标(1620—1691)以及清乾隆、嘉庆、宣统内府收藏,现藏于台北故宫博物院。

作品结体平正谨严,用笔沉着、稳健,锋藏画中,力透纸背。整体行气贯注,于肥劲中潜藏清逸之气,与徐浩该时期的作品在气象上相合。

第二节 徐浩楷书分期

随着徐浩作品的不断面世,尤其是近年其早期楷书作品(如《陈尚仙墓志》等)的出土,研究徐浩书法的源流和分期有了更充分的史料。上文在对各作品进行评析时已指出了作品分别代表的时期,此处不再过多分析,而主要基于楷书,对徐浩书法作初步分期。③

一、求索期

从《陈尚仙墓志》可以看出,徐浩该时期的作品并不成熟,具有“集字”的特点,因此在书写该墓志后应该还有一个较长的形成其个人风格的时期。因史料不够充分,无法准确地指明,徐浩形成自己的个人风格到底在什么时候,但从其四十多岁书写的《嵩阳观记》和《张庭珪墓志》来看,虽二者同为隶书,书法风格亦稍有差异,但是结体都已较为为平正,用笔沉着,通篇遒雅可爱,也就是说,这两件作品已具有了风格成熟的特点。徐浩四十几岁时仍在尝试变化自己的风格,显然,这种尝试,已不再是对风格的苦苦寻求,而是在风格已基本定型的前提下追求更加丰富的表现力的一种尝试。因此,四十岁前,大致应是徐浩书法的求索期,该时期的楷书作品的风格当与《陈尚仙墓志》相似,还有时风的影子。

二、成熟期

徐浩的书法成熟于其四十岁以后。在他书法风格成熟后的几十年中,虽然总体风格相对统一,但不同的作品也存在些许区别。(从《李岘妻独孤峻墓志》、《李岘墓志》和《大证禅师碑》可以看出这些特点。)这些作品统一的风格特征就是:沉着劲健、逸韵绵远。这种风格,与他在《论书》中所陈述的“藻曜而高翔”的“书之凤凰”的追求,是一致的。这一时期的作品,应该是徐浩书作的精品,它们准确地传达了徐浩的审美追求,也符合当时人们的审美需要,因此,该时期的作品为时所重。

这个时期持续了多久呢?下一部分确定成熟期与总结期的分界点的分析中,将给出一个有关该问题的参考答案。

三、总结期

现在还没有标志其风格转变的书作现世,我们还不能十分准确地界定,其风格成熟期和总结期。但是,遒劲洞达的《不空和尚碑》的气韵显然与《李岘妻独孤峻墓志》和《李岘墓志》相异,甚至,也与《大证禅师碑》有很大差别。因此,其风格由成熟期转向总结期,应该在其七十岁前后,至少我们不能把《不空和尚碑》与《李岘妻独孤峻墓志》、《李岘墓志》和《大证禅师碑》归于一律。现在还没有间乎其间的过渡性作品现世。我们只好从其它典籍记载来进行分析推断,虽然这种推断可能是不十分准确的,权作参考。

宋董逌(靖康年间在世)《广川书跋》评立于大历八年(773年)正月徐浩正书的《开河碑》:“书法该备而尤妙于它石,知其法度所从来远矣。”又评徐浩题于大历十三年(778年)的《题宝林寺诗》:“余评此诗未有工处,特以书贵。季海书名唐世,而此石乃公平生书在一二间,不得不尚。”这些评价,与世人重其《不空和尚碑》,异曲而同妙。因此,《开河碑》、《题宝林寺诗》等碑的风格与《不空和尚碑》相似,不会有多大问题。另黄庭坚《山谷题跋》卷四有《书徐浩题经后》称:“季海暮年乃更摆落王氏规摹自成一家。”这也说明徐浩楷书的总结期应该在其暮年。④

综上所述,徐浩书法的风格成熟期和总结期的分界,可能在其出贬明州别驾前后,也就是他七十岁左右。与成熟期相比,总结期作品应该是:劲健而力盛,韵致稍欠。这时期的作品,能更好地与盛、中唐风气相应和,使其得以与颜真卿齐名。中唐习书者多得法于“颜、徐”该类风格的作品。

需要说明的是,没有证据和迹象表明徐浩的书法有突变的情况出现,应该说他书法的转变,是渐进的,这样的分期,只是根据其不同时期作品的差别而作的简单分类而已。不过,这样分期,可以帮助我们较容易地把握其书风转变的大致时间,为分析与此相关的问题铺平道路。

第三节 徐浩对唐楷法度的总结及其相关书论思想

徐浩的楷书为唐代楷书走向高峰作出了重要贡献,与颜真卿比较而言,颜真卿当为唐代楷书风气的开创者,而徐浩则是盛、中唐楷书的开拓者。[1]然而,在盛、中唐时期影响甚大的徐浩似乎已被淡忘,有关徐浩书法的研究不多,对徐浩书论的研究则更少。研究徐浩书论在其当世的价值及其当下意义,可以辅助徐浩楷书成就及相关方面研究的推进。

一、徐浩书论著述简述

徐浩的书论,见于晚唐书法理论家张彦远的《法书要录》,共有两篇:《古迹记》和《论书》。《新唐书·艺文》卷六十三志第四十七,记载徐浩著述有《书谱》、《古迹记》各一卷和《广孝经》十卷,但仅载其题目,不知其详。《宋史·艺文志》记徐浩有《书谱》和《画谱》各一卷。余绍宋(1882-1940)先生在《书画书录解题》中案:“朱长文《续书断》‘徐浩’下云:‘又著书谱一卷,恨未见之。’是此书在宋时已鲜见矣。”[2]宋代朱长文《墨池编》也录有徐浩书论一篇,题为《书法论》内容与张彦远《法书要录》中《论书》一文大体相同,仅于文后多一段文字。清代王原祈(1642-1715)等编《佩文斋书画谱》卷五亦载徐浩《论书》一篇,文与张彦远所记无异。

《宣和书谱》记徐浩“浩父峤之,善书,初以法授浩,浩益工,撰《法书论》一篇,为时楷模”[3],又记“尝作《书法》以示子侄,尽述古人积学所致,真不易之论”[4]。余绍宋先生在《书画书录解题》卷三的“论书”一条中称:“《宣和书谱》谓徐浩‘撰《法书论》一篇,为时楷模’,当即此编。又云:‘尝作《书法》以示子侄,尽述古人积学所致,真不易之论。’似季海于此编外尚有言书法之书,特不知何名耳。”[5](注:标点为笔者所加)桂第子先生在译注《宣和书谱》时称:“此《书法》与前述《法书论》,应同指一文。”[6]由此可见,学界对《宣和书谱》提及的徐浩书法论著的种类是有分歧的。一种观点认为文中所及书论为两篇独立的文章,另一种观点认为同为一文。从《宣和书谱》中有关叙述来看,文中提及的徐浩书论,为不同的两篇的观点更准确,因为如若是一篇,后文提到时可以直接指称就行了,为何还要说“尝作《书法》以示子侄”?并且,前后两处对徐浩书论的内容和评价显然是不同的,因此我们赞同前一种观点,认为《法书论》应与后文所言书论文章各为一篇。

从各种著述记录来看,徐浩有关书法的论述有数种,但现在还能见到的仅有今题为《论书》的短文和《古迹记》两篇。根据余绍宋先生在《书画书录解题》的观点,《古迹记》写于徐浩殁前不久,主要记述当时法帖收集的情况,它对于研究唐代法帖流传的历史,有十分重要的参考价值。《论书》的成文时间不清楚,但是根据文章内容来看,应该是徐浩中年以后的作品,《论书》一文,较为全面地反映了徐浩的书法思想,值得我们深入探讨。

二、徐浩《论书》探微

徐浩《论书》一篇不长,为了论述方便,全引于下:

《周官》内史教国子六书,书之源流,其来尚矣。程邈变隶体,邯郸传楷法,事则朴略,未有功能。厥后钟善真书,张称草圣,右军行法,小令破体,皆一时之妙。近世萧、永、欧、虞颇传笔势,褚、薛已降,自《郐》不讥矣。然人谓虞得其筋,褚得其肉,欧得其骨,当矣。夫鹰隼乏彩,而翰飞戾天,骨劲而气猛也。翚翟备色,而翱翔百步,肉丰而力沈也。若藻耀而高翔,书之凤凰矣。欧、虞为鹰隼,褚、薛为翚翟焉。欧阳率更云,萧书出于章草,颇为知言,然欧阳飞白,旷古无比。

徐浩自言:余年在龆龀,便工翰墨,力不可强,勤而愈拙,区区碑石之间,矻矻几案之上,亦古人所耻,吾岂忘情耶!德成而上,艺成而下,则殷鉴不远,何学书为?必以一时风流,千里面目,斯亦愈于博弈,亚于文章矣。初学之际,宜先筋骨,筋骨不立,肉何所附?用笔之势,特须藏锋,锋若不藏,字则有病,病且未去,能何有焉?字不欲疏,亦不欲密,亦不欲大,亦不欲小。小促令大,大蹙令小,疏肥令密,密瘦令疏,斯其大经矣。笔不欲捷,亦不欲徐,亦不欲平,亦不欲侧。侧竖令平,平峻使侧,捷则须安,徐则须利,如此则其大较矣。

张伯英临池学书,池水尽墨,永师登楼不下,四十馀年。张公精熟,号为草圣;永师拘滞,终著能名。以此而言,非一朝一夕所能尽美。俗云:“书无百日工。”盖悠悠之谈也。宜白首攻之,岂可百日乎![7]

从文意看,徐浩《论书》主要讲了三大方面的问题:其一,关于书法源流;其二盛、中唐书法的审美标准;其三,学书的态度和方法。

(一)“破体”定名⑤

徐浩关于书法源流的论说,多袭陈言,不足为贵,但是,他提出的“钟善真书,张称草圣,右军行法,小令破体,皆一时之妙”,却不容忽视。首先,他较早(今天可见的资料中是最早)⑥提出了“破体”的概念,为王献之(344-386)的创新之体找到了一个较合适的名称。其次,徐浩将钟繇(151-230)、张芝(?-192)、王羲之(303-361,或321-379)、王献之并提,反映出初唐李世民的“尊羲贬献”论,到徐浩之时,已不太盛行,王献之又回到了他应有的地位。⑦

所谓破体书法,就是在同一书法作品中打破字体的界限,有机融合各种字体而创造出的皆具各体特点的新体势的总称。由于进行破体书法创作的书家的取向不同,相互融合的字体有异,因此,所谓的“破体”实际是一个类指概念,它们共同的特点是各体交融,形成有机整体。一直以来,在民间非正式场合以便捷为目的的书写,就存在某些自然而非自觉的打破书体界限的书写行为,从出土的西晋楼兰残纸或简牍中,可以见到这种书写现象的端倪,它们可以说是破体书法的自然源泉。而书法史意义的“破体”则是书法家有意识地借鉴民间书写中的破体现象,将其雅化,而创造出的新的体势。

在书法史上,有不少书法家进行破体书法的探索和创作,取得了一定成就,使破体书法成为书法创新的途径之一。最早进行破体书法探索并取得杰出成就的书法家当数王献之。王献之的“破体”到底是什么模样?王献之《十二月帖》,就是“破体”的代表作。作品开篇“十二月”三字,用笔和结字虽然都甚是规矩,但是通过字势的倚侧,使这三字气韵通畅,与整篇和谐交融。从结体和用笔来看,大多数的字运用的是行书的结体方式,但通篇则多为草法,用笔连绵,如第二行几乎字字连属,但是“不”“相未复”却是纯粹的行书体势,其它如第三行的“甚省如何”、第四行的“庆等”和最后的“大军”等处,皆有这样的特点。确如张怀瓘描述的那样:“子敬之法,非草非行,流便于草,开张于行,草又处其中间。……有若风行雨散,润色开花,笔法体势之中,最为风流者也。”[8]通篇而言,该作行、草并用,整体一气呵成,深具献之“一笔书”的特点。从该作品中可以明显看出,献之的“非行非草”实际上是行书的草化。这种草化的行书,后来对明末清初傅山(1607-1684)的书法创作影响极大。

有一段时期,王献之的书法名声盖过了其父亲王羲之。南朝齐、梁时期的陶弘景(456-536)在于梁武帝(464-549)论书时说:“比世皆尚子敬书,元常继以齐代,名实脱略,海内非惟不复知有元常,于逸少亦然。”[9]这说明,在南朝,王献之的书名已胜于钟、王,其书法已经被社会广泛地学习。王献之的书法在南朝时期受到推崇,与他的破体书法应该有很大关系。因为,王献之的书法比钟繇和王羲之的书法更趋妍美。加之,他的破体书法打破了行、草书的界限,兼行书的流便和草书的抒情,因此,更受到书法家的青睐。到唐代,王献之的某些言行,在儒学思想为主导的社会里,受到了一定的批评,献之重于羲之这种风气才有所改变,但这种改变,并不是王献之书法本身不受唐人的喜爱,主要是因为李世民出于统治需要独尊右军书法而有意贬损王献之使然。李世民的评价对于王羲之和王献之的书法史地位定位是决定性的,从此以后,在儒学为指导思想的书法史叙述中,王献之总是从属于王羲之——这对王献之是有些不公的。

徐浩则是较早认识到王献之的破体书法成就的书法理论家之一。在王献之创新体后,其成就得到了社会的广泛承认,但是因当时已有的书体概念都不能很好地指代王献之的新体,书法史论家在论及王献之的新体时,都感到很困难。最初唐人李嗣真(?-696)在《书后品》中将王献之的这种新体书定为“半行草书”[]10。张怀瓘肯定王献之是“行草之外,更开一门”[11],但他也没有能找到合适的概念来定义王献之的新体,只好说是创造了一种“非草非行,流便于草,开张于行,草又处其中间”[12]的新体。后来徐浩改称为“破体”。因为“破体”一词更具包容性和准确性,“半行草书”的称谓便自然被淘汰了,从此“破体”就成为王献之所创新体书在盛唐以后的称谓了。徐浩用“破体”一词来定义王献之创造的“非行非草”,解决了书法史上一个很棘手的问题。

另外,据《新唐书》记载:“始,浩父峤之善书,以法授浩,益工。尝书四十二幅屏,八体皆备,草隶尤工,世状其法曰‘怒猊抉石,渴骥奔泉’云。”[13]可见,徐浩本人也是破体书法的践行者。可惜我们现在已无法再见到徐浩“怒猊抉石,渴骥奔泉”,“八体皆备,草隶尤工”的破体杰作了。不过,我们还是可以从比徐浩稍晚的颜真卿传世的大量破体书法作品中考察盛、中唐破体书法探索的盛况。颜真卿是唐代破体书法探索的重要代表,他的破体书法将楷、行、草三体有机融合,使破体书法发展到今文字中形体差别最大的楷书和草书相互融合的阶段,将王献之的行、草破体,推进了一大步。其破体书法的代表作当为《裴将军诗》⑧(约772年)、《修书帖》(756年)、《守政帖》(767年)、《广平帖》(778年)等。宋、辽、金时代对颜真卿的破体风格进行了继承,金人任询(1133-1204)的破体作品《杜甫诗古柏行》,元代杨维祯(1296-1370)的《镜庵募缘疏》等破体书法作品,就是直接继承了《裴将军诗》的风格。到明代,书法家、书法理论家赵宧光(1559-1629),从理论上对破体进行了阐发和总结,并且对破体书法进行了实际的探索,将草书笔法与篆书结合,创“草篆”一门,将破体书法推向了古文字与今文字结合的新阶段。其后傅山、郑板桥(1693-1765)、高凤翰(1683-1748)、吴昌硕(1844-1927)等将破体发展到各体兼融,笔法互参的新境界。

(二)“藻耀而高翔”的提出

关于盛、中唐书法审美思想,徐浩提出了“藻耀而高翔,书之凤凰”的观点,有人认为无甚新意。另外,徐浩关于书法学习的态度和方法的论述,受到的消极评价也最多。有人认为,徐浩说“小促令大,大蹙令小……”,是“布算子”,是非艺术的技术性规范;也有人认为,徐浩将“德”置于“书”之上的艺术观是儒家功利思想的反映;还有人认为,徐浩所说“余年在龆龀,便工翰墨,力不可强,勤而愈拙”,与后文“宜白首攻之,岂可百日乎”是矛盾的。[14]

在面对古人的观点时,我们应该尽可能地将其放在当时的语境下进行评价,不宜用今人的观念去评判古人的观点。对徐浩的书论的考察和评价也是这样。徐浩生活在盛唐和中唐,他是没办法跳出时代去谈他的书法观点的,我们也不应该要求他超越时代。徐浩《论书》主要是针对楷书而言的,要准确评价徐浩书论的价值,我们有必要回顾一下唐代楷书的转变历程。

唐代楷书是在六朝和隋代楷书的基础上发展的。六朝时期的书法就逐渐融合,到隋代,南北融合已十分明显。初唐书法(尤其是楷书)仍然在按照南北融合的趋势发展,由于国家统一、社会稳定以及社会生活的需要,书法南北融合的趋势加快,到褚遂良时,南北书风完美结合,初步形成唐代楷书的体貌。在统治者的提倡和践行下,初唐书法形成瘦硬和中和为尚的风气。到盛、中唐时期,随着社会审美风尚向肥美转变,书法也由追求瘦劲向追求肥健转换。杜甫(712-770)在其《李潮八分小篆歌》中谈到“书贵瘦硬方通神”[15],似乎在呼吁书法审美回到初唐的瘦硬,反映出当时书法有过分追求肥美使书法失却劲健骨气的危险的事实。但是,盛、中唐的社会现实显然与初唐不同,自然有不同的审美需求,杜甫这种脱离具体社会审美背景的言论,显然只能是一厢情愿的单相思而已。与杜甫的空论不同的是,徐浩提出“藻耀而高翔”的观点,准确把握到了当时的审美脉络,对症地开出了方子,对于改变当时追求肥美的风气应该是有积极的指导意义的。徐浩倡导的这种既追求肥厚又注重劲健的审美思想,符合当时审美风尚,是现实而恰当的。

确实,徐浩“藻耀而高翔”的审美思想,并非独创。在分析徐浩的文学修养一节,我们也谈到,这是受到刘勰《文心雕龙》和当时文学理论影响的产物,但是,徐浩的这一思想对矫正追求肥厚的风气,的确大有裨益。

(三)唐楷法度原则的总结

人们常常提到的“唐尚法,宋尚意”[16],主要是从唐代的楷书和宋代的行书着眼的,唐代在楷书上取得的成就是唐代书法对书法史贡献的重要方面。唐代楷书名家对楷书法度的探索则逐步堆砌起了书法史上楷书的高峰。徐浩在楷书上的探索及其书论中总结的经验,对唐代楷书法度的完备是有开拓性作用的。徐浩提到的书法用笔,结体和章法问题,实际上是唐代楷书法度的规范化要求的体现,因为,在唐以前,魏晋南北朝时期流传下来的名家书法作品多为手札或卷册,以行书和草书为多,楷书多是小楷。唐代承接六朝和隋代风气,楷书成为书碑的主要书体,前人留下来的小楷笔法和结体必须经过改造和加工,才能敷以运用,因此晋人追求韵致形成的结体因势成形大小一任自然的法式,显然不能满足唐人树碑立传追求庙堂之气的要求,所以,徐浩总结的藏露、大小、疏密、徐捷、平侧等原则,实际都与唐代楷书要体现庄重的庙堂气势的需要和追求相联系。我们不能一方面褒扬唐代楷书的正大气象,一方面又批评当时楷书法度的探求者为法度的精确传达所作的总结,将他们总结的原则视为非艺术的技术性要求。事实上,唐代以前也有人在作类似的尝试,也有类似的总结,传为王羲之作的《笔势论十二章》中就有类似的观点:“分间布白,上下齐平,均其体制,大小尤难。大字促之贵小,小字宽之贵大,自然宽狭得所,不失其宜。”[17]然而,所谓的“布算子”实际是并不是指“小促令大,大蹙令小……”,而是说笔画的变化不丰富。在传为王羲之作的《题卫夫人〈笔阵图〉后》和《笔势论十二章》中皆有类似表述:“夫欲书者,先乾研墨,凝神静思,预想字形大小、偃仰、平直、振动,令筋脉相连,意在笔前,然后作字。若平直相似,状若算子,上下方整,前后齐平,便不是书,但得其点画耳。”[18]后面谈到,钟繇弟子宋翼(晋太康中在世)书一波常三过折笔等等,皆是从笔画内的变化丰富性着眼,而非指字的大小安排。传为王羲之作的《题卫夫人〈笔阵图〉后》和《笔势论十二章并序》这两篇文章的伪托时间应该早于孙过庭时,因为孙氏书谱中就有认为系伪作的评价,⑨因此,至迟初唐就有人在探讨相关问题了,徐浩只是对此问题进行了强调,并将其用之实践,并形成盛、中唐及以后的唐代楷书规范而已。从徐浩、颜真卿等楷书名家的作品中我们可以清楚地看到,这些原则被广泛接受的状况。

诚然,徐浩书论提出这些原则,只是经验性的,没有能够从理论层面进行阐释,似为缺憾,但是,这种缺憾不仅仅是徐浩书论所独有,它实是中国古代书论的普遍特点!而且,思想史研究的学者已经注意到,盛、中唐知识和思想界存在一种趋势,就是知识逐渐教条化和简化,思想趋向装饰和表面,而规则的制定和总结正是社会生活的要求和表现。[19]从这一意义来看,徐浩有关楷书技法的总结所表现出来的缺陷,也是当时的“集体无意识”。

(四)德、艺关系

徐浩所言“德成而上,艺成而下”,是当时的普遍观念,徐浩个人是不可能超越那样的时代风气的。唐代门阀制度削弱后,士人可以通过科举等方式走上仕途,提升社会地位。虽然,唐朝学校体制中有书学一科,招收八品以下官家子弟和普通民家子,[20]唐朝科举中有“明字”一科,但是“明字”得职的品级为九品下,主要是从事文书的抄写等工作的低级小吏,升迁机会很小,仕途并不光明,一般士人都不取此途进仕,唐时士人进仕多取“进士”和“明经”两科,尤以进士为贵。另外,《新唐书》卷四十五《选举志》中记载,唐朝官员任用中有“身、言、书、判”原则,但是,当时仕途升迁的首要条件是能写儒家道德和思想为指导的诗文,相比之下,书法当然不是士人首要追求的技艺,他们主张读圣贤文章、修儒家道德的言行当然就容易理解了。更重要的是,在“安史之乱”后,受到重创的唐代社会在各方面都发生了不同程度的改变。《旧唐书》卷一一一《房琯传》中记载,乾元元年(758年)六月肃宗罢免房琯(697-762)及同党的诏书中就称:“黜华去薄,方启至公之路。”另,《旧唐书》卷十《肃宗本纪》记载:“(上元二年,761年)制:朕获守丕业,敢忘谦冲,欲垂范而自我,亦去华而就实。”这都表明肃宗要改变前朝浮华的风气的态度。[21]从思想层面看,自信、开放的盛唐,各种思想交汇,但在遭受“安史之乱”的重创之后,唐代逐渐失却了往日的自信与开放,在盛唐思想交汇中被冲淡的儒学又被统治者重视起来。儒学的治世思想正符合了唐朝统治阶级想要恢复盛唐辉煌的要求,因此,儒学的致用思想被大力提倡,官吏的务实精神被鼓励。社会思想层面的改变必然影响到艺术审美思想,书法这一与当时致用的社会生活紧密联系的艺术形式,自然会随之发生相应的转变。从《论书》的内容上看,它应该是徐浩中年以后写成的,也就是说,可能在“安史之乱”后社会现实和思想都发生了较大的转变的情况下成文。这样一来,徐浩这样一位为官四朝“宠遇罕与为比”的朝官书法家,提出“德成而上,艺成而下”的观点就是自然的了。我们能苛求古人吗?!

“余年在龆龀,便工翰墨,力不可强,勤而愈拙”和后文“宜白首攻之,岂可百日乎”是否是矛盾的呢?从文意看,“余年在龆龀,便工翰墨,力不可强,勤而愈拙”,只是在为后文“德成而上,艺成而下”作铺垫而已,而“宜白首攻之,岂可百日乎”是从书法学习的功夫上而言,强调书法不可以“速成”,由量到质的转换,需要时间的积累。因为这两处的语境不同,显然是在谈两个不同的话题,所以是不矛盾的,并且“宜白首攻之,岂可百日乎”确实说出了书法学习需要经日持久的客观事实,时至今日,仍不失为至理名言,有极强的现实意义。

徐浩留下的书论不多,但是其《古迹记》的书法史意义(该节未及详述)和《论书》中提出的“破体”概念、骨丰力健的审美思想以及对唐代楷书法度的总结,对当世和今天都有一定的意义,值得我们更深入的研究。

本章引文及参考文献:

① 当时徐浩不一定能亲见《兰亭序》或其临本,但《怀仁集王圣教序》拓本是可得而观之的,《怀仁集王圣教序》中选取了《兰亭序》中的相关字。为比较方便,今取《兰亭序》来与徐浩相关作品作对比。

② 张又栋先生在《书法创作大典》中称,此志书于天宝五年(746年)。详见《书法创作大典》,新时代出版社, 2001版,第203页。

③ 殷荪先生的《徐浩论》一文,通过对著录徐浩作品文献的分析,亦对徐浩书法进行了分期。其主要观点为:四十岁之前为徐浩书法经验积累阶段,四十一岁到五十一岁为其书艺走向精熟阶段,五十二岁以后为有非凡成就的特定阶段。因当时徐浩存世作品不多,早中期作品缺失,所以他主要采取分析文献的方法对徐浩书法进行分期,也实属无奈。今有新材料出土,徐浩各时期的作品都可见到,这样一来,对徐浩书法(尤其是楷书)进行重新分期就显得可能而必要了。

④ 见朱关田先生《唐代书家年谱》卷五,第301页。

⑤ 关于破体书法的源流及发展,请参阅侯开嘉、蒋培友共同署名发表于“第六届中国书法史论国际研讨会(香港)”的论文《论破体书法的缘起和发展》,详见文物出版社2007年11月版《第六届中国书法史论国际研讨会论文集》。

⑥ 1989年版《辞海》在解释破体时,称张怀瓘《书断》中提出“破体”一词,但阅遍上海书画出版社和华东师范大学古籍整理室编写的《历代书法论文选》所收张怀瓘有关文章,并没见到该引文,故不取《辞海》说法。

⑦关于王献之在唐代地位的变化,尊师侯开嘉先生发表于2007年首届中国书坛兰亭雅集论坛上的文章《王献之遭遇唐版朝》有详尽论述,请参阅中国美术学院出版社2007年10月版《首届中国书坛兰亭雅集兰亭论坛论文集》。

⑧关于《裴将军诗》是否为颜真卿的作品,素有争议,但是清代王澍、何绍基及近人沙孟海等人的考述,认为却系鲁公杰作,今取该说。详细论述请参见侯开嘉、蒋培友共同署名发表于“第六届中国书法史国际研讨会(香港)”的论文《论破体书法的缘起和发展》。

⑨ 余绍宋先生的《书画书录解题》和陈滞冬先生的《中国书学论著提要》(成都出版社,1990年6月第一版)对此皆有详细论述,请参阅。

注释:

[1]蒋培友.面对新材料的思考:再论徐浩书法分期与书史地位J. 黑龙江哈尔滨:书法赏评,2007,(1):32-35.

[2]余绍宋.书画书录解题Z.北京:北京图书馆出版社,2003: 616.

[3](宋)佚名,桂第子(译注). 宣和书谱Z. 潘运告主编.中国书画论丛书Z .湖南长沙:湖南美术出版社,1999:63.

[4](宋)佚名,桂第子(译注). 宣和书谱Z. 潘运告主编.中国书画论丛书Z .湖南长沙:湖南美术出版社,1999: 63.

[5]余绍宋.书画书录解题Z.北京:北京图书馆出版社,2003:249.

[6](宋)佚名,桂第子(译注). 宣和书谱Z. 潘运告主编.中国书画论丛书Z .湖南长沙:湖南美术出版社,1999:64.

[7](唐)徐浩. 论书A. 上海书画出版社,华东师范大学古籍整理研究室. 历代书法论文选C.上海:上海书画出版社,1979:275.

[8](唐)张怀瓘. 书议A. 上海书画出版社,华东师范大学古籍整理研究室. 历代书法论文选C.上海:上海书画出版社,1979:149.

[9](南朝)陶弘景. 与梁武帝论书启A. 上海书画出版社,华东师范大学古籍整理研究室. 历代书法论文选C. 上海:上海书画出版社,1979:70.

[10](唐)李嗣真. 书后品A. 上海书画出版社,华东师范大学古籍整理研究室. 历代书法论文选C.上海:上海书画出版社,1979:135.

[11](唐)张怀瓘. 书议A. 上海书画出版社,华东师范大学古籍整理研究室. 历代书法论文选C.上海:上海书画出版社,1979:148-149.

[12](唐)张怀瓘. 书议A. 上海书画出版社,华东师范大学古籍整理研究室. 历代书法论文选C.上海:上海书画出版社,1979:148-149.

[13]耿相新,康华.标点本二十五史(五)隋书、旧唐书----旧唐书Z.河南郑州:中州古籍出版社, 1996:744.

[14]陈方既,雷志雄. 书法美学思想史M. 河南郑州:河南美术出版社,1994:237-240.

[15](唐)杜甫. 李潮八分小篆歌A. 蒋邦泽 选注. 历代咏书诗三百首C.重庆:西南师范大学出版社,1998:44.

[16](清)梁巘. 评书帖A. 上海书画出版社,华东师范大学古籍整理研究室. 历代书法论文选C.上海:上海书画出版社,1979:575.

[17](晋)(传)王羲之. 笔势论十二章A. 上海书画出版社,华东师范大学古籍整理研究室. 历代书法论文选C.上海:上海书画出版社,1979:33.

[18](晋)(传)王羲之. 题卫夫人<笔阵图>后A. 上海书画出版社,华东师范大学古籍整理研究室. 历代书法论文选C.上海:上海书画出版社,1979:26-27

[19]葛兆光,中国思想史(第二卷)M.上海:复旦大学出版社,2004:9-40.

[20]范文澜.中国通史简编(修订本第三编第一册)M.北京:人民出版社,1965:98.

[21]傅绍良.唐代谏议制度与文人M. 北京:中国社会科学出版社,2003:138-139.

发布日期:2008-10-16