刘萨诃[1]和尚,本是一个湮没在僧传中的南北朝时期的小小高僧,从上个世纪七十年代起,敦煌相关文物和文献的发现引发了国内外学术界对他的关注。尽管关注的热点聚焦在刘萨诃和敦煌莫高窟的关系上,但在梳理相关材料的过程中,还是可以发现一些巨大的隐秘,使这个和尚闪烁出一种卓然不群的光辉。

虽然这位活动在四世纪下半叶到五世纪初的刘萨诃和尚确有其人,但各种文献、文物所反映出的他的“事迹”却大多是充满了神秘灵异色彩的不断地增殖繁衍的“传说”的碎片。在这些碎片中,可以隐约看到一个凡夫俗子逐渐被演化成神佛。这个原本目不识丁的稽胡族下级军吏,三十岁时巡游地狱的偶发事件改变了他的人生轨迹,由一个杀生为业的罪人变成了一个精勤福业的游方僧人。[2]他去江东寻觅礼拜阿育王塔、阿育王像的传说给江南佛教界留下了深刻的印象,由一个普通僧人而名列宝唱的《名僧传》和慧皎的《高僧传》。同时,随着他在稽胡人聚居地(今天晋陕交界的黄河两岸)的传教事业的发展,主要得益于他那神奇的巫术和预言能力,刘萨诃成为稽胡族的民族神,被视为观音化身、“苏合圣”、“刘师佛”。[3]到了六世纪二十年代,在河西走廊的番禾(今甘肃永昌)出现了著名的能预测兴衰治乱的番禾瑞像[4],而刘萨诃就是番禾瑞像的预言人,随着番禾瑞像影响的不断增加,刘萨诃的名气也达到顶峰,从而成为北朝直至隋唐西北地区的一个强有影响的神灵。从现今发现的敦煌莫高窟中的相关的资料来看,刘萨诃的神奇传说在敦煌一带不断衍生,归义军时期又掀起了一个崇拜番禾瑞像和刘萨诃的高潮。

如果仅就神秘灵异这一点将刘萨诃视为佛图澄、杯度之流的神异僧,那无疑是把问题简单化了。因为除了神秘灵异,他至少还有这样几个值得重视的特点:第一,刘萨诃是由一个稽胡族的凡夫俗子的身份而成佛的,他的民间出身不带有任何异域的、神秘的色彩;第二,刘萨诃传说绵亘在东晋到唐五代漫长的历史时间里,集中在晋陕交界处黄河两岸的稽胡聚居地和河西走廊一带的多民族聚居地;第三,刘萨诃是一个来自民间的神,虽然受到知识阶层的雅文化和统治阶级的权力文化的不断规约,他的传说总体上仍呈现出一种民间本色。因此,可以说,刘萨诃传说所展示的由凡而圣、不断神化的过程典型地折射出公元四世纪到十世纪民众的佛教信仰。

佛教入华后,与知识阶层的雅文化和统治阶级的权力文化相融合,关于此点,不仅史不绝书,且学术界之研究亦已达到相当的水平;但佛教在民间的传播和发展却是佛教史研究上一个众所周知的缺憾。也许,刘萨诃这个身份、地位都很特殊的“高僧”可以稍稍弥补这一缺憾。本文正是想通过刘萨诃传说的解读,展现佛教入华后在民间传播的一个侧面,从而对民间佛教信仰的原始状况和传播方式做一点探讨。

一、民间造神运动:胡师佛、番禾瑞像

最能引起我们兴趣的是:一个犯了杀生大罪的凡夫是如何成为神佛的?是一种怎样的信仰力量推动当时的民众创造出这样一个神明来呢?而这样一个神明又是如何能长久地存留于民众的信仰之中?

残存的史料表明,作为神的刘萨诃具有两种最重要的身份:一是稽胡族的民族神,二是西北地区的地方神。下文即从考察这两种身份入手,对于民间如何创造刘萨诃这一神佛做一番具体了解。

(一)胡师佛

唐初,道宣历游关表,亲自在稽胡聚居的慈、隰、岚、石、丹、延、绥、银八州做考察,看到了刘萨诃以民族神的身份被当地民众崇拜信仰的盛况:“故今彼俗,村村佛堂,无不立像,名‘胡师佛’也。”[5]

据《周书·稽胡传》的记载,稽胡族是一个经济文化上相对落后的民族。其社会组织形式为部落制,且部落之间联系松弛,不可能发展成一个有统一政权的强大民族。其社会经济应为半牧半农。作为稽胡的一员,刘萨诃大约出生在晋穆帝永和元年(345年)稍前,他“目不识字,为人凶顽,勇健多力,乐行猎射”。[6]在三十一岁时(那时稽胡处于苻秦统治之下)经历了人生中奇异的转折——因为杀鹿被勾入冥界,在地狱中接受观音的训导、皈依佛法而得以还阳。从后来《冥祥记》、《高僧传》等著述记录或转述这个传说来看,它流传的范围相当广,而且影响也很大。地狱将其极端的恐怖呈现在这些凶顽勇健的稽胡人面前,使这些在战场上无比勇敢的稽胡人恐惧了;而观音又为这些犯杀生大戒的人指出一条生路——皈依佛。这个异常完美地将当时流行的地狱信仰和观音信仰结合在一起的冥游事件,不仅改变了刘萨诃的命运,为其日后成佛提供了一个极好的起点。刘萨诃还阳后出家为僧,按照观音训导开始了他的礼拜圣迹的云游生涯。后来他又回到家乡,大约在四世纪末到五世纪初、也就是十六国末期和北魏初期,他在稽胡中展开传教活动。宋乐史《太平寰宇记》卷三五载刘萨诃曾于云岩坐禅:“云岩县……废可野寺,在县北一十五里,故老相传,刘萨何坐禅处。稽胡呼堡为‘可野’。四面悬绝,惟北面一面通人焉。”[7]抄写于十世纪的敦煌本《刘萨诃因缘记》记中提到和尚为赫连驴耳王治病、使其驴耳复为人耳一事,虽然在十六国之一的赫连夏国的相关史籍上根本找不到这样一位驴耳王,但这个传说的产生必然是因为刘萨诃在夏国传教且有一定的影响。而夏国在地理上与稽胡聚居地是相邻的。以上这些记载表明,刘萨诃生前长时期在稽胡居地及周围地区传教,有了相当的影响。各种记载表明,刘萨诃的晚年应是在西行的漫漫长路上度过的,最后,他生命的终点停止在酒泉。可以想见,西行之路必也是传教之路,因此公元520年出世的番禾瑞像被归功于刘萨诃太延元年(435年)的预言也就不足为奇。可以说至晚在六世纪初,从稽胡聚居地到河西走廊,刘萨诃已成功地完成了从人到神的转变,并且形成了相当有影响的刘萨诃信仰。我们想知道刘萨诃何以成为稽胡人和西北各民族信仰中极为重要的神明。换句话来说就是:稽胡与西北各民族出于何种原因创造了胡师佛和番禾瑞像?

在关于刘萨诃所有神异传说中,最有趣的莫过于“苏合圣”了:“昼在高塔,为众说法;夜入茧中,以自沈隐;旦从茧出,初不宁舍。故俗名为苏何圣。‘苏何’者,稽胡名茧也。以从茧宿,故以名焉。”“然今诸原皆立土塔,上施柏剎,系以蚕茧,拟达之止也。”[8]道宣的这番记载显然表明刘萨诃在稽胡八州之地是备受供奉的蚕神。蚕桑起源于中国,素来农桑并举,蚕桑业一直都是传统农耕社会重要的经济支柱,起着衣被天下的重要作用,由此也不断产生了各式各样的蚕神——官方的、民间的、道教化的乃至佛教化的蚕神。相对而言,唐代以前佛教化蚕神的资料较少,仅刘萨诃“苏合圣”一例。直至沙门智炬(或作慧炬)撰于贞元十七年(801)的《宝林传》中记载了那个著名的受蚕马神话影响而发展出的马鸣菩萨化蚕的传说。这大约有两方面的原因:一是在佛教传入之前已有官方的、民间的、道教的原有蚕神。二是原有佛教诸神谱系中不仅没有蚕神,而且养蚕、着蚕衣还触犯了佛教的杀生禁忌。但是,为什么能在稽胡居地较早地产生出“苏合圣”这么一个与蚕马之说无关的独特的佛教化的蚕神?五胡十六国时期,活动在中原历史舞台上的是北方少数民族,他们一般都是不谙耕织的游牧民族,“荒表茹毛饮血之类、鸟宿禽居之徒”取代了“中夏粒食邑居之民、蚕衣儒步之士”,往往经济凋敝,民不聊生。这也是元魏入主中原之后,为解决衣食问题、将农桑政策放在极为重要的地位的原因。也许就是在那一时期,稽胡充分认识到耕织的重要性,其农业和纺织业有了一定的发展。而对于这个以山居射猎为主的民族而言,起初并未有自己的蚕神,也没有蚕马神话,所以也无需关注新蚕神与旧有蚕神的种种关联。而且,稽胡人的佛教信仰方式粗犷豪放,佛诞日大会平原时各将酒饼、酣饮戏乐,由此可以推测他们可能没有禁止养蚕取丝那种严格的杀生禁忌。基于上述原因,在稽胡居地,大约在五世纪末的时候,稽胡人掌握了养蚕缫丝技术之后,就产生了他们自己的蚕神——苏合圣。也许只是历史的一个偶然——“萨诃”恰恰是“蚕茧”的意思。据《周书·稽胡传》记载:“其俗土著,亦知种田,地少蚕桑,多麻布。”的确,稽胡居地的自然环境根本不适合种桑养蚕,除了在纬度较低的高原地区可以养蚕之外,大面积的山区是根本不可能养蚕的。那么,苏合圣为什么会得到八州稽胡的共同供奉呢?我猜想苏合圣不仅是蚕神,恐怕也是农神。稽胡可能还没有来得及创造出他们复杂的神佛谱系,就以蚕神来代替农神,苏合圣在实际上扮演着耕织之神的角色,庇佑着稽胡人的农业经济。对于居于深山、劫掠为生的稽胡来说,“苏合圣”之创造,传达出发展民族经济文化以求生存发展的深层的一种民族愿望。

在道宣的记载中,胡师佛的塑像被“每年正月舆巡村落,去住自在,不惟人功。欲往彼村,两人可举,额文则开,颜色和悦,其村一岁死衰则少;不欲去者,十人不移,额文则合,色貌忧惨,其村一岁必有灾障。故俗至今常以为候俗。”“土俗乞愿,萃者不一。”[9]可见胡师佛的主要功能是满足人们的各种乞愿和预测吉凶。这与刘萨诃后来被视为观音化身是同一个道理。在王琰《冥祥记》的刘萨诃冥游故事中有观音训导这样一个情节,罪人刘萨诃正是在接受观音训导后出家为僧、精勤福业的。当然,观音训导这一情节未必是刘萨诃地狱巡游故事的原生情节,它被加入冥游故事反映的是观音信仰的盛行。在刘萨诃生存活动的时期观音信仰的弘传已经遍及南北中国。在那个战乱频仍、朝不保夕的动荡时代里,救苦救难的观音菩萨是最受欢迎的神明。随着观音信仰广泛、全面地深入人心,观音越来越成为一个细致入微地福佑着民众日常生活的方方面面的神。正是因为观音是这样一个亲切而亲近的神,所以就出现了观音被俗化为普通人这一现象,诸如杯度为闻声而至的观音示现,天台宗第二代祖师慧思(515—577)被礼敬为观音化身,梁代异僧宝志被认为是十一面菩萨之化身,梁高祖亦被称为观音等等。刘萨诃也不例外,他很快从冥游故事中那个被观音训导的罪人而摇身变为观音的化身:“亦以为观世音者,假形化俗。”又载:“行出肃州酒泉郭西沙砺而卒。形骨小细,状如葵子,中皆有孔,可以绳连。故今彼俗有灾障者,就砺觅之,得之凶亡,不得吉丧。有人觅既不得,就左侧观音像上取之,至夜便失,明旦寻之,还在像手。”[10]刘萨诃由一个消极的接受神谕者变为一个能够发出命令的积极的神,外来的观音被置换为本乡本土的刘萨诃,他承担着为所有信众祈福禳灾的神圣而功利的使命。

(二)番禾瑞像

刘萨诃传说和信仰蔓延在稽胡聚居地和西北地区,直至六世纪初河西走廊中部的番禾瑞像的出现将刘萨诃信仰推向顶峰。

这尊出现在河西走廊的瑞像以其能预测兴衰治乱而闻名。实际上在南北朝时具有此种功能的瑞像并不少见,诸如扬都长干寺育王瑞像、襄阳檀溪寺道安造金铜弥勒像、东晋穆帝时荆州城北瑞像、萧齐扶南石像、彭城宋王寺丈八金像、北齐末晋州僧护所造石像、周襄州岘山华严寺卢舍那佛像等。它们反映了一个相同的主题:战乱频仍的乱世之中对和平治世的渴望。与众不同的,番禾瑞像从北魏末年出世直到唐五代一直在西北地区发生着重大影响,而不像其它瑞像的影响仅限于易代之际。原因很简单,不论是稽胡聚居地、还是西北地区的多民族聚居地,长期以来,民族问题一直是一个最为重要的问题。不同民族之间的战争和矛盾、各民族同中原王朝之间的战争矛盾、以及在这血与火之中的民族融合,这是一幕上演了几百年的历史剧。

拿稽胡来说,经济文化的落后并不影响其成为中国历史上相当重要的一个民族。稽胡聚居地大致在今天晋陕交界处的黄河两岸,北起陕西榆林,南至山西吉县。[11]这样一个地理位置在当时是边地与统治中心之间的中间地带,有着“外以威怀七狄,内以承卫二京”[12]的特殊的军事政治作用。这个山居民族不仅“种族繁炽”、“延蔓山谷”[13],而且素来强悍勇敢,所谓“稽胡惮果劲健,号为着翅人。”[14]山居、人口众多、强悍勇敢构成了这一民族长时间存在的原因和理由,从西晋愍帝建兴三年(315)[15]到唐宪宗朝[16],稽胡在历史舞台上至少活动了五百多年,才彻底完成了民族融合。

由此也就可以理解稽胡人的历史何以被正史简化为从晋代到唐初绵延不断的、由战争杀戮构成的边患。这就是番禾瑞像虽不出现在稽胡居地、但仍选择了稽胡人的神——刘萨诃作为番禾瑞像的预言者的原因,当然这也是刘萨诃这个神长盛不衰的一个最主要的原因。

综上所述,作为稽胡和整个西北地区的一个相当重要的神,在刘萨诃的身上折射出一种混沌的、多元的民间信仰状态。他既是保佑经济的农神,又是关心日常生活的观音的化身,也是在民族矛盾尖锐、世乱人苦之时昭示和平安定的平安神。此点在归义军时期的敦煌刘萨诃信仰复兴时体现得更为具体:刘萨诃成功地预言了莫高窟,成为开窟这种佛事活动的功臣;[17]他的锡杖划出宕泉,为敦煌带来涓涓流水;[18]以及战争的停止,国家的富强,政治的清明,家族的安康发达,个人和家人今世的幸福,来世升入天国……纵观刘萨诃信仰的形成过程,可以得出一个结论:刘萨诃这个神之所以被创造出来是基于民众的需求。祈福禳灾的心理祈愿一直是民间各种宗教信仰的主导思潮,魏晋南北朝隋唐时在多民族聚居的西北地区突出地表现为中止阶级矛盾和民族矛盾引起来的战争和杀戮,发展落后的经济和文化,刘萨诃的价值恰恰集中地体现在这两个方面,因此,这个神不仅被创造出来了,而且能够在漫长的历史时间和广阔的历史空间中发生着持久的影响。

二、刘萨诃信仰的传播方式

随着刘萨诃的成佛成神,也就形成民众对刘萨诃的信仰。因为这种信仰长期存在,它就需要借助一定的形式来存在。或者说,民众在长期信仰的过程中形成了传播和表达信仰的一些稳定的形式。我们通常说内容决定形式,用在佛教传播中可以说信仰状态决定信仰形式和传播方式;但是形式也可以反过来影响内容,而且相对内容而言,形式总是稳定的。所以,通过研究传播方式来研究佛教信仰在民间的传播不失为一个好办法。在此我们试图通过刘萨诃信仰的传播方式来窥探中古时期佛教在民间传播的一些规律性的东西。

(一)传闻

显而易见,从残存的记载来看,构成刘萨诃信仰的是充满了神秘灵异色彩的不断地增殖繁衍的“传说”的碎片。如果把这些传说还原到它们产生之初,可以肯定它们就是各种各样的在民间流行的“传闻”。王琰《冥祥记》中的刘萨诃冥游故事依据的就是民间传闻,当然,魏晋六朝乃至后来所产生的那些被鲁迅先生称之为“释氏辅教之书”的东西,都是知识阶层对民间传闻的记录和整理,知识阶层之所以会对这些传闻表现出异样的兴趣,那是因为在对待地狱、报应、救赎等问题上他们与民间佛教信仰具有高度的一致性。如果按照记录人来分类,那么今存的刘萨诃传说可以分成三类:

知识阶层的记录:王琰《冥祥记》、宝唱《名僧传》、慧皎《高僧传》、

道宣《续高僧传》、道世《法苑珠林》等。

权力阶层记录:天宝石碑[19]

民间的记录:敦煌本《刘萨诃因缘记》

不管知识阶层和权力阶层进行怎样的修改和规约,刘萨诃传说还是显露出民间传闻的本色来。

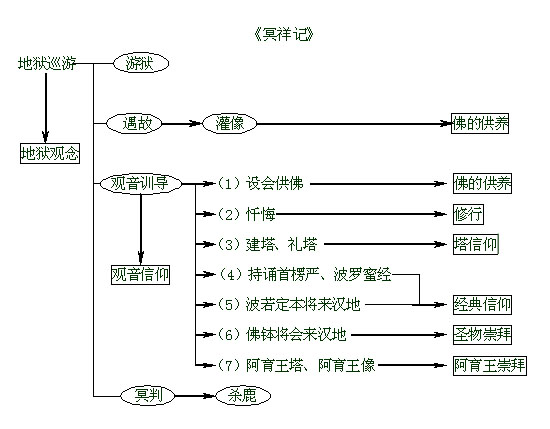

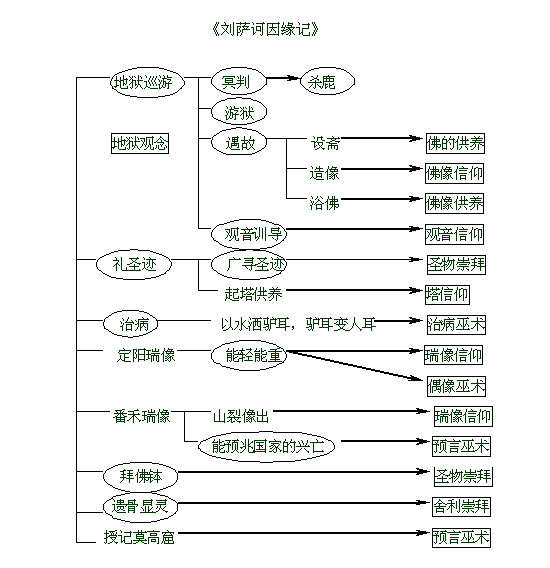

先是因为传闻的盛行,促成了信仰的形成,而信仰形成之后,又滋生了更多的传闻。当刘萨诃还是一个凡人时,他的各种传闻已风行于世,其中最著名的就是地狱巡游和江东礼拜阿育王塔、像。伴随着他的传教活动,又产生了诸如为驴耳王治病、定阳瑞像、酒泉迁化等传闻。很可能在他生前就已被视为神明,由此产生了“苏合圣”、“胡师佛”、观音菩萨假形化俗等一系列传闻。和尚迁化之后,他已经成为一种信仰符号,所以他的传闻更是不断地滋生蔓延开来。我们并不准备对各阶段的传闻内容进行分析,我们更注重的是传闻的形式。如果你对这些传闻的形式稍加注意的话,就会发现一个有趣的现象:刘萨诃传闻是由一个个彼此无关亦无序的独立故事单元拼凑成的,在某一故事单元里,一方面与佛教的某个重要的信仰、观念以及实践紧密相关,另一方面连情节的安排都有固定的模式。可以借用民间故事的母题研究,将佛教传闻的基本信仰单元和情节单元也称作“母题”。以下就对记述刘萨诃传说最为丰富的《冥祥记》和《因缘记》进行母题分析。在下图中圆框表示情节母题,方框表示信仰母题。

通过上面两个图表,可以比较清楚地了解刘萨诃传说是怎样被组合制造的。佛教传闻与民间故事的编制有共同之处。民间故事的特性就是把同样的行为赋予不同的人物,一个母题可以被无数遍复制。佛教传闻亦是如此,比如《冥祥记》中的地狱巡游故事,部分瑞像故事中的盗宝情节,许多瑞像都具有预测吉凶的功能。同时,多个母题也可以汇聚到一个故事之中,从而组成一个复杂的故事,使这一故事具有多种功能。刘萨诃冥游故事就不仅是一个地狱巡游故事,这个故事中的信仰母题极为丰富,仅观音训导的内容就可以视为魏晋南北朝佛教兴福事业的纲要。佛教故事与民间故事在母题上的亲缘关系很容易理解,佛教入华的初期主要是结合鬼神方术在民间传播,自然会借助民间故事的形式来进行传播。《冥祥记》中萨诃冥游故事正是体现了佛教传闻技巧纯熟的制造水平。

这种利用母题制造的佛教传闻,符合民众的接受和审美心理,其价值体现在传教的功能上。透过刘萨诃冥游故事,直接感受到的就是对地狱的恐惧,对观音的感激,以及一定要礼拜佛的圣物圣迹,一定要设斋、灌像等等。这种把基体的观念、信仰和修持条例组合成发生在不同人物的身上的传闻,就取得了化身千亿的效果,成为一种虽最为简易却最为有效的传播方式。

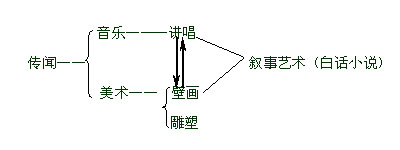

不断衍生的传闻以一种零散的、彼此无关亦无序的状态存在着,当这些口耳相传的传闻被整理记录成文字后(就是佛典翻译文学之外最早的佛教叙事艺术),也呈现出零散的状态,它们通常是在一个信仰主题下记事。诸如释氏辅教之书《冥祥记》、各种观音《应验记》之类。其形式特点是信仰主题单一明确,情节模式固定。这种形式显然是受了佛教传闻的母题结构形式的影响。后来的佛教类书《法苑珠林》也采用了这种母题结构的形式,当然,这里的“母题”与传播民间佛教信仰的传闻“母题”不同,它体现出知识僧侣佛教文化的分类、总结和评价。而僧传也受到传闻的影响,毕竟传闻是僧传的一个非常重要的材料来源,尤其是刘萨诃这样的高僧,他的生平事迹缺乏史实而几乎都是传闻。不过僧传是按照一定的目的和标准来选择传闻。如慧皎《高僧传》选择刘萨诃礼塔拜像之传闻将之归入“兴福”,而道宣《续高僧传》则选择刘萨诃在稽胡和西北地区的巫术行为归之于“感通”。虽然刘萨诃这类高僧使僧传这种文体处于史实与传闻之间的尴尬之中,但在客观上推动了传闻叙事艺术的进一步发展。因为僧传是以人系事并且是按照时间顺序记事,它把一个高僧的传闻汇聚起来了,从而摆脱了以信仰母题记录传闻的原始状态。

虽然僧传推进了传闻叙事艺术的发展,但它对于民间的佛教叙事艺术之发展却未必有多大影响。它毕竟属于知识阶层的雅文化。民间的佛教叙事艺术是在讲唱艺术的推动下发展起来的。这将是下文所要讨论的一个问题。

(二)讲唱

可以想见,佛教传播在很大程度就是凭借口耳相传的各种传闻在民间发生影响的,知识阶层和权力阶层介入传闻的整理解读之后,使民间传闻受到雅文化与权力文化的规约由社会的下层进入了上层;而传闻在民间依然沿着自己的轨道运行,一方面是传闻与信仰的相互促进,另一方面是传闻与其它传播方式相结合以发挥更大的影响。

传闻之外,佛教信仰在民间的传播方式最重要的还有音乐和美术。先来看音乐。从佛教入华之初,以音声传教的形式也随之入华。在慧皎《高僧传》中,专列“唱导”一科,所谓“唱导者,盖以宣唱法理,开导众心也。”唱导师会根据不同的听众来决定宣唱的内容,“若为悠悠凡庶,则须指事造形、直谈闻见;若为山民野处,则须近局言辞,陈斥罪目。凡此变态,与事而兴。”可见当宣唱的对象是民众时,宣唱的内容就多是民间传闻了。较之单纯的传闻,唱导更具有非凡的艺术感染力,“谈无常则令心形战栗,语地狱则使怖泪交零。”[20]由此也就广为民众接受并深受民众喜爱。在现存于敦煌遗书中的俗讲、变文中我们看到了佛教民间讲唱艺术的成熟形态。值得庆幸的是,敦煌本《刘萨诃因缘记》的存在为我们提供了寻绎刘萨诃传闻被采入讲唱因缘的线索。

《刘萨诃因缘记》篇一共600多字,大致依时间顺序排列了地狱巡游、朝圣、治病、番禾瑞像等传闻,从其颠倒错乱的叙事顺序、极度简略的叙事风格、朴实无华的叙事语言来看,这决不会出自上层知识分子之手,而是民间文人对民间传说的记录和整理。《因缘记》从形式上看不出任何讲唱的痕迹,似乎很难将之归为宣传佛教的说唱伎艺“说因缘”的底本。但它又为什么被称为“因缘记”呢?周绍良先生对此作出了一个大胆的假设:“可见为讲说之用,否则不必标明为‘因缘记’,亦不必另行录出,只据书宣讲即可。故此等因缘记可见为说因缘之底本。”[21]拿另一类讲唱文学变文来说,散文形式的变文也有,如P.2721V《舜子至孝变文》和P.3645《刘家太子变》。荒见泰史对此做过专门的研究。他通过对比《舜子至孝变文》与P.2621《(拟)孝子传》,认为《舜子至孝变文》是从不同渠道的文本上摘录、拼接,然后稍作加工而成。至于《刘家太子变》其拼凑抄写方式类似于《(拟)孝子传》、《句道兴本搜神记》等敦煌类书。荒见泰史的结论是:“这些写本或摘录经典,或转抄类书,并且舍弃了说教色彩浓厚之处,使之更通俗化了。抄录故事的目的或是为了讲唱搜集整理素材,或用于讲唱时作为纲要底本,或为参考笔记之用。”[22]那么,再回头来看《刘萨诃因缘记》,它排列民间流传的各种刘萨诃传闻,记事极为简略,在600多字的篇幅中,冥游就占了400多字,占去了三分之二的篇幅,其它情节都极为简单,蜻蜓点水式的一掠而过。与其说它是一个故事,不如说它更像一个故事的提纲。但这个故事提纲任意一条的背后都有一些内容丰富、情节曲折的传闻,毫无疑问这些传闻是敦煌民众极为熟悉的,此点可以在莫高窟72窟南壁所绘的“刘萨诃与凉州圣容佛瑞像史迹变”[23]那幅大型壁画上得到印证。因此,我们认为《刘萨诃因缘记》是讲唱因缘文的蓝本,极有可能是为了讲唱搜集整理素材。如果《因缘记》得到进一步的加工整理,把那些民众所熟知的丰富曲折的传闻故事用文字表述出来,那就是一篇粗具规模的白话小说了。

从上文对《刘萨诃因缘记》的分析中,可以看到民间传闻与讲唱艺术相结合,成为一种更有效的传播方式。同时,讲唱这种传播方式又促进了民间叙事文学的发展,使之成为白话小说的源头之一。

(三)造像与壁画

造像这种表达和寄托信仰的方式随着佛教信仰的入华而传入的,汉末已有佛像的制作和供养。当然,只有信仰某一神明才会为之造像。据目前所掌握的材料来看,关于刘萨诃的最早造像是定阳瑞像。《因缘记》在记载刘萨诃为驴耳王治病之后,王造了一尊和尚的塑像送到定阳以表感激,定阳正是刘萨诃家乡。该像能轻能重,“擎轝之人,若有信心之士,一二人可胜;若无信心,虽百数,终不能举。”这与道宣看到的正月里舆巡村落的胡师佛塑像是一一致的:“去住自在,不惟人功。”刘萨诃造像的出现是刘萨诃信仰形成的一个标志。随着番禾瑞像的出世,刘萨诃信仰在民间达到一个新高峰,加之权力阶层从中明确地引申出“惩革胡性”[24]、“革顽嚣”[25]的主题,从而对其大力倡扬,如隋炀帝“令模写传形”,[26]番禾瑞像由是得以化身千亿。今天,在四川的安岳石窟[27]和敦煌莫高窟,仍然保留有番禾瑞像的塑像。我们认为,造像不仅是寄托、表达信仰的方式,同时也是传播信仰的方式;而且相对传闻和讲唱,造像这种传播方式更为直接和稳定。

在佛教入华之前传统的祭祀、信仰方式中,图画形象比雕塑形象更为普遍,故而在造像艺术发展的同时图画艺术也是齐头并进的。将塑像之神变为画像之神,不仅成本大大降低,而且由于携带方便等优点传播起来也更为便利。图画艺术的优越性当然不只体现在这一个方面,更重要的是,它比雕塑艺术有着更大的容量——它能容纳故事,它可以表现情节。莫高窟72窟南壁的“刘萨诃与凉州圣容佛瑞像史迹变”的大型壁画保留了大量的刘萨诃传说[28],较之以文字形式保留刘萨诃传说最多的《因缘记》毫不逊色,二者堪称刘萨诃研究材料中的双璧。除72窟的大型壁画之外,98窟、61窟、[29]以及斯坦因《千佛图录》中的绢画[30]里均有关于刘萨诃和番禾瑞像的故事画。

让我们抛开这些故事画的文物价值,从传播方式这一角度来重新审视它们的功能和价值,就会发现这是一个值得深入研究的议题。创造这些故事画的依据是传闻,或者说以图画的形式来展现传闻,创作动也是显而易见的——以一种形象的视觉艺术来打动信众的心、使信仰深入灵魂。而且,在具体的使用上,故事画常常与讲唱艺术相配合,例如变文与变相之结合。至此,在传闻、讲唱与壁画三者之间找到一个交集,也就是文学、音乐、美术三者的交集。这三种传播方式在相互配合、相互促进之中共同发展。

总之,借助“母题”这种民间故事的结构和传播方式,刘萨诃传闻组合了晋唐之间佛教中流行的众多观念、信仰和实践,使之在传播中呈现出多重功能。这种母题众多、灵验备出的传闻故事引起了知识阶层和权力阶层的重视而被载史册;同时,在民间流传的过程中传闻与音乐和美术相结合,不仅使刘萨诃信仰获得了持久的生命力,同时也促进了民间叙事文学、讲唱艺术和绘画艺术的发展。

本文原载《东方丛刊》2006年第3辑,麦永雄主編,广西师范大学出版社2006年8月版

注释:

[1]萨诃,又作萨何、萨何、萨和、屑荷、苏何等,大约是因为稽胡语“蚕茧”音译的缘故,并无固定准确的写法。今从敦煌文献,采用“萨诃”。

[2]参王琰《冥祥记》,《法苑珠林》卷八六引,载《大正藏》第53册,p919b—920b。又参鲁迅《古小说钩沉》,《鲁迅辑录古籍丛编》第一卷,人民文学出版社1999年版,p351—534。

[3]道宣《续高僧传》卷二五,载《大正藏》第50册, p0644c—645a。

[4]道宣《续高僧传》、《集神州三宝感通录》、《道宣律师感通录》等均载有番禾瑞像事。

[5]《集神州三宝感通录》卷下,载《大正藏》第52册,p434c—435a。

[6]道宣《续高僧传》卷二五,载《大正藏》第50册,p0644c。

[7台湾文海出版社1970年影印本,《宋代地理书四种》本。

[8]《集神州三宝感通录》卷下,载《大正藏》第52册,p434、435a c。

[9]同上。

[10]同上。

[11]参林幹《稽胡(山胡)略考》,《社会科学战线》1984年第1期,p148—149。

[12]《全唐文》卷五七载宪宗《授张宏靖太原节度使制》。

[13]《周书·稽胡传》。林幹《稽胡(山胡)略考》一文做过一个统计:“截至公元418年约为30万,截至579年约为69—82万。这些数字,仅为内附、死亡和被杀之数,仅占稽胡人口中很少的一部分,其余絶大部分未见于载籍者尚未计。”

[14]《周书》卷二七《韩果传》。

[15]林幹据《晋书》卷一百四《石勒载记》上、卷六七《温峤传》所载此年春二月晋司空刘琨之右司马温峤西讨山胡事,将稽胡有明确历史记载的时间姑系于此年。参林幹《匈奴历史年表》,中华书局1984年版。

[16]《全唐文》卷五七载有宪宗的《授张宏靖太原节度使制》有云“雁塞之上,稽胡杂居”。《通鉴》卷二三七宪宗朝元和元年(806年)河东节度使严绥讨杨惠琳,“诏河东、天德军合击惠琳,绶遣牙将阿跌光进及弟光颜将兵赴之,光进本出河曲步落稽,兄弟在河东军皆以勇敢闻。”

[17]敦煌本《刘萨诃因缘记》载:“莫高窟亦和尚受记,因成千龛者也。”

[18] S.2113V《沙州龙兴寺上座沙门俗姓马氏香号德胜宕泉创修功德记》。

[19]1979年在甘肃武威出土了一块天宝年间的石碑,孙修身拟名为《凉州御山石佛瑞像因缘记》。参孙修身、党寿山《〈凉州御山石佛瑞像因缘记〉考释》一文,载《敦煌研究》创刊号,p102—103。

[20]以上均见《高僧传》卷十三,载《大正藏》第50冊,p0417c、418a。

[21]“此等因缘”指《佛图澄和尚因缘记》、《刘萨诃和尚因缘记》、《隋净影寺沙门慧远和尚因缘记》、《灵州史和尚因缘记》等,参周绍良著《唐代的变文及其它》,载《敦煌文学刍议及其它》,[台]新文丰出版股份有限公司1992年版,第85页。

[22][日]荒见泰史撰《敦煌变文研究概述以及新观点》,《华林》第三卷,中华书局2003年1月出版,第387—408页。

[23]霍煕亮的拟题,参霍氏《莫高窟第72窟及其南壁刘萨诃与凉州圣容瑞像史迹变》一文,载《文物》1993年第2期,p32—47。

[24]《续高僧传》卷二五,载《大正藏》第50册,p0645a。

[25]天宝年间的《凉州御山石佛瑞像因缘记》所载。

[26]《续高僧传》卷二五,载《大正藏》第50册,p0645a。

[27]曾德仁《四川安岳石窟的年代与分期》一文中指出在安岳石窟中亦存有一尊盛唐时期的番禾瑞像的造像,这是首次在河西走廊和敦煌之外的地方发现的以番禾瑞像为题材的造像,载《四川文物》2001年第2期,p54。

[28]包括猎师逐鹿、释迦说法大会、刘萨诃坐禅、婆罗门修圣容像、蕃人放火烧寺、蕃人修寺、蕃人盗宝等众多传说。

[29]所绘为猎师李师仁逐鹿,见化寺、佛、僧及山裂像出的故事画。

[30]斯坦因《千佛图录》之十三是一幅关于番禾瑞像故事的绢画,包括刘萨诃礼拜番禾瑞像、七里涧佛头初现、安装佛头等情节。参孙修身《斯坦因〈千佛图录〉图版十三内容考释》,载《西北史地》1984年第3期,p87—94。 |