生态与人类文明——《中国生态演变与治理方略》第二章

提要:生态文明是人类一切文明的基础。本章从世界范围介绍生态演变与人类文明的关系。“顺生态规律者昌,逆生态规律者亡!”这是古今中外人类文明发展的一条定律。古埃及、古巴比伦、中美洲玛雅文明等古文明之所以失去昔日的光辉或者消失在历史的遗迹中,其根本原因是破坏了人类赖以生存的基础——生态系统。几千年的历史表明,中国的生态演变也是自然与人为原因共同作用的结果。历史的主轴越是靠近当代,导致生态恶化的人为破坏就越是明显。发达国家在工业化初期都经历过资源高消耗、环境高污染阶段,而发展中国家则普遍面临着人口高增长、生态与环境恶化的严峻现实。中国是最大的发展中国家,在现代化建设进程中,惟一正确的选择是全面实施可持续发展战略,大力加强生态建设与环境保护,以循环经济、绿色产业取代资源高消耗、环境高污染和生态高破坏的不可持续的发展模式。当代全球文明正在迈向可持续发展道路。

第一节 农耕文明时期的生态演变

华夏大地生态演变的历史,可以追溯到遥远的农业革命以前。当时,人与自然的关系曾经历了一次历史性的大转折。这次大转折的标志是能够利用“制造工具用的工具”,其中,最重要的是火的发明与使用。据科学家考证,我国在元谋人遗址中发现了大量炭屑、烧骨等遗迹。这是人类最早使用火的证明。也就是说,大约在170万年前,人类就开始使用火。由于火的使用人类结束了自然奴隶的历史,由被动适应环境转向主动改造环境,开始了征服自然、驾驭自然的艰难而漫长的历程。

一、人类古文明的兴衰与生态演变

伴随着火的使用和工具的制造,征服自然能力的提高,人类对环境的利用与依存关系更加密切。在农业革命以前,地球上人口一直很少,人类活动的范围也只占地球表面的极小部分。从总体上讲,那时人类对自然的影响力还很小,只能依赖自然环境,以采集和猎取天然动、植物为生。此时,虽已出现了环境问题,但并不明显,地球生态系统有足够的能力自行恢复和保持平衡。

农业革命以后,情况有了很大变化。一是人口出现了历史上第一次迅速增长,由距今10 000年前的旧石器时代末期全球约530多万人增加到距今2 000年前后的1.33亿人。人口的大量增加,对地球环境的影响范围和程度也随之增大。二是人们学会了驯化野生动、植物,有目的地耕种和驯养成为人们获取食物的主要手段,使人类的食物来源有了保障。随着农耕作业的发展,人类利用和改造自然环境的力量与作用越来越大,而相应的生态问题日渐突出。从那时起,由于农业文明发展不当带来生态与环境恶化,致使文明衰落的变故屡见不鲜。

1.古埃及文明的兴衰

古埃及文明可以说是“尼罗河的赐予”。在历史上,每到夏季,来自尼罗河上游地区富含无机物矿物质和有机质的淤泥随着河水的漫溢,总要给下游留下一层肥沃的有机沉积物,其数量既不堵塞河流与灌渠、影响灌溉和泄洪,又可补充从田地中收获的作物所吸收的矿物质养分,近乎完美地满足了农作物的需要,从而使这片土地能够生产大量的粮食来养育众多的人口。历史学家认为,正是这无比优越的自然条件造就了埃及漫长而富于生命力的文明,并由此兴盛了将近100代人。后来虽然古埃及的统治者几经变动,但那块古老的土地作为丰裕的粮仓,依然帮助那些征服者们渡过了2 000多年的富足生活。尼罗河流域的土地所以能使文明繁荣达数千年之久,主要取决于尼罗河河谷地区独特的自然生态特性。然而,长期以来由于尼罗河上游地区的森林不断遭到砍伐,以及过度垦荒、放牧等,导致水土流失日益加剧,尼罗河中的泥沙急剧增加,大片的土地荒漠化、沙漠化,昔日的“地中海粮仓”从此失去了辉煌的光芒,最终成为地球上生态与环境严重恶化、经济贫困的地区之一。

2.古巴比伦文明的兴衰

在美索不达米亚平原上,曾经诞生过灿烂的古巴比伦文明。这块广袤肥美的平原,由发源于小亚细亚山地的两大河流——幼发拉底河和底格里斯河冲积而成。公元前4000年,苏美尔人和阿卡德人在肥沃的美索不达米亚两河流域发展灌溉农业。幼发拉底河高于底格里斯河,人们很容易用幼发拉底河的水灌溉农田,然后灌溉水排入底格里斯河,再流人大海。良好的生态系统带来了发达的农业,农业的发展又带来了繁荣昌盛,在两河流域建立了宏伟的城邦。从公元前500多年开始,巴比伦文明逐渐走向毁灭并被埋藏在沙漠下将近2 000年,变成了历史遗迹。古巴比伦文明的败落曾经是一个秘密,而地理学和生态学专家对此作出了令人信服的破解:古巴比伦文明衰落的根本原因是不合理的灌溉。由于古巴比伦人对森林的破坏,加之地中海的气候因素,致使河道和灌溉沟渠严重淤塞。为此,人们不得不重新开挖新的灌溉渠道,而这些灌溉渠道又重新淤积。如此的恶性循环,使得水越来越难以流人农田。一方面,森林和水系的破坏,导致土地荒漠化、沙化;另一方面,古巴比伦人只知道引水灌溉,不懂得如何排水洗田。由于缺少排水系统,致使美索不达米亚平原地下水位不断上升,给这片沃土罩上了一层又厚又白的“盐”外套,使淤泥和土地盐渍化。生态的恶化,终于使古巴比伦葱绿的原野渐渐褪色,高大的神庙和美丽的花园也随着马其顿征服者的重新建都和人们被迫离开家园而坍塌。如今在伊拉克境内的古巴比伦遗址已是满目荒凉。

3.古地中海文明的演变

地中海地区是西方文明的发源地。历史上的一段时期,沿地中海的一些国家曾呈现出一种进步而又生气勃勃的文明。如今,除了很少几个国家还比较发达外,其他都沦为20世纪世界上相对贫困落后的地区,其中有些国家现在的人口也仅有先前人口的1/2或者1/3。地中海地区多数国家的文明兴衰过程非常相似:起初,文明在大自然的漫长年代造就的肥沃土地上兴起,持续进步达几个世纪,随着开垦规模的扩大,越来越多的森林和草原植被遭到毁坏,富于生产力的表土也随之遭到侵蚀、剥离和流失,损耗了作物生长所需的大量有机质营养,于是农业生产日趋下降。随着土地生产力的衰竭,它所支持的古文明也逐渐衰落。

4.玛雅文明的灭亡与古印度文明的演变

在中美洲热带低地森林中发展起来的玛雅文明,也同样是由于生态恶化导致地力衰竭而走向衰亡的。19世纪中叶,探险家们在中美洲热带森林里,发现了用巨大石块建造的雄伟壮观的神殿庙宇,至此才知道这里曾经诞生过一种伟大的文明。那么,玛雅文明为什么在不到1000年的时间里就由兴盛走向衰落呢?最新的科学研究揭示:在公元750—950年,玛雅文明经历了一次漫长的旱季,中间发生过三次持续时间3~9年的大旱灾,这些灾害使那里的生态遭到严重破坏,玛雅人的主食玉米产量大幅度下降,饮用淡水枯竭,食物、水资源的持续短缺使得辉煌一时的玛雅文明走向了毁灭。

印度文明被称为世界四大古文明之一,其文明的发端与所依赖的自然环境有密切的关系。印度半岛大部分地区是一个坡度徐缓的高原,境内江河纵横,土地肥沃,农业发达。在北面,喜马拉雅山脉如屏障耸立,南面则以低矮的温德亚山与德干高原相隔。印度平原地区面积远远超过了法国、德国和意大利面积的总和。在这广阔的平畴沃野上,流淌着印度河和恒河。印度史上已知的最古老的文明——哈拉巴文明,就是在北印度平原的印度河—恒河平原上产生的。北印度平原被其普拿沙漠和阿拉瓦利山脉分为两个部分。沙漠以西的平原为印度河所灌溉,以东的平原为恒河及其支流所灌溉。河流将高原上的土壤带到平原上堆积起来,使土地肥沃,河流则使交通十分便利。印度河—恒河流域丰饶的生态与环境,是大自然的慷慨赐予,它哺育滋养了悠远的印度文明。可是,近代以来,森林的急剧破坏导致这个处于热带地区的文明古国的生态系统变得极其脆弱。不仅许多昔日的沃野良田变成了沙漠,而且水旱灾害连年不断,水土流失十分严重。不合理的灌溉又加剧了土地的盐碱化。直到20世纪60年代,在联合国专家的指导下,通过抽取地下水治理土壤盐碱化,并在印度河上游建立曼格拉大坝调节灌溉渠道中的水量,才遏制住土地荒漠化的势头,保障了农业的发展。

上述古文明国家和民族的兴衰变幻说明,在漫长的农业社会,生态破坏已经达到了令人惊讶的程度,并产生了极其严重的社会后果。问题的关键并不在于农业的发展,而在于农业发展必须按照自然生态规律进行。如果违背了自然生态规律,不仅是农业,其他产业的发展也都会对生态与环境造成巨大的破坏,最终导致整个经济社会发展难以为继,以至衰败消亡。

恩格斯在考察古代文明的衰落之后,针对人类破坏生态与环境的恶果,曾经指出:“美索不达米亚、希腊、小亚细亚以及其他各地的居民,为了得到耕地,把森林都砍完了,但是他们梦想不到,这些地方今天竟因此成为荒芜不毛之地,因为他们使这些地方失去了森林,也失去了积聚和贮存水分的中心。阿尔卑斯山的意大利人,在山南坡砍光了在北坡被十分细心地保护的松林,他们没有预料到,这样一来,他们把他们区域里的高山畜牧业的基础给摧毁了;他们更没有预料到,他们这样做,竟使山泉在一年中的大部分时间内枯竭了,而在雨季又使更加凶猛的洪水倾泻到平原上。”恩格斯又如此告诫人类:“但是我们不要过分陶醉于我们对自然界的胜利。对于每一次这样的胜利,自然界都报复了我们。每一次胜利,在第一步都确实取得了我们预期的结果,但是在第二步和第三步却有了完全不同的、出乎预料的影响,常常把第一个结果又取消了。因此我们必须时时记住:我们统治自然界,决不像征服者统治异民族一样,决不能像站在自然界以外的人一样,——相反地,我们连同我们的肉、血和头脑都属于自然界,存在于自然界的;我们对自然界的整个统治,是在于我们比其他一切动物强,能够认识和正确运用自然规律。”

二、中国先秦时期以来的生态演变

在生态系统的演化和变迁中,自然和人为的两大因素有时是相互叠加、制约和影响,起主导作用的因素时而发生变化,但是共生共存的交替作用是始终存在的。

自然生态的演变进程,总体来说是缓慢的。追溯历史,越是上古时期,自然生态与环境的变迁也越复杂多样。亘古至今,可谓沧海桑田。几千年来,夏商朝代的自然生态与今天的自然生态相比,有很大的不同。论及这种变化,我们不能以今天的生态状态做简单的推测,应当注重探讨发生这种变化和变迁的背景及其规律性。揭示某一区域的生态变迁,需要具体分析不同历史时期的环境、资源、经济和社会发展状况,运用现代科学技术手段,判断其间的生态演变特征和根源。

1.气象生态与气候资源的演变

大量历史文献证明,我国古人已经注意到气候和天气的变化。儒家经典著作《礼记》有不少物候记载。记载表明,天气或短期的气候变化是频繁的,正是这种天气或短期气候变化所表现出来的经常性、突发性、交替性与周期性,在一定程度上决定或影响了我国东、南、西、北不同地区生态系统的丰富多彩性,以及与气候变化基本相适应的特点。《吕氏春秋》记录了不少当时的物候资料,如“冬至后五旬菖始生。菖者,百草之先生也。”而现在的菖蒲生长时间,季节要晚,说明秦时的气温较现在要高。《汉书》记载,约4月末或5月上旬,河湟地区的牧草就已返青,可以在上面大量放牧了。如今的河湟地区,牧草返青期显然比西汉时迟得多。牧草返青时节的早晚,与气候的冷暖有着密切的因果关系。《史记》记载:“渭川千亩竹。”竹子为亚热带植物,适宜温润气候,竹子生长地域的分布变化折射出一定历史时期内的气候变动状况。通过这一记载可知,秦汉时期黄河流域有些地区的气候适合竹子生长。竹子的生长不仅对温度有要求,对湿度也有要求,要求多年平均降水量必须达到1200~1400毫米。

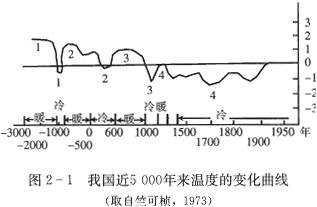

以竺可桢为代表的气象学家,对我国气候学研究做出了十分重要的贡献。根据对历史时期的气候状况的系统研究,证明我国近5 000年来,历史时期的气候经历了四个温暖期和四个寒冷期的交替变化,而且在每一个温暖期或寒冷期内,又有若干个长短或大小不一的冷暖阶段或年代的交替波动。其中,气候变迁过程不论是大的周期,还是小的循环,所反映出的冷暖交替现象都是相当明显的。

根据竺可桢先生对我国近5 000年来气候变迁的研究,我国气候变化可以分为四个温暖时期和四个寒冷时期(图2-1)。

(1)第一温暖期。这个温暖期约从公元前3000年到公元前1000年,大体上相当于欧洲气候适宜期(公元前5000年至前3000年)和气候副适宜期(公元前2000年左右)。可以证明这一时期气候温暖的考古发现有:山东龙山文化遗址的炭化竹节和河南安阳殷墟的竹鼠、水牛和野猪的甲骨和动物化石。这些动、植物现在只见于热带和亚热带,说明当时黄河流域的气候是相当温暖的。

(2)第一寒冷期。这个寒冷期从公元前1000年左右到公元前850年。它相当于欧洲的气候副寒期(公元前1000年到公元100年)。证明这个寒冷期的史料是《竹书纪年》记载周孝王期间,长江一大支流——汉水,于公元前903年和前897年分别发生两次结冰,而且结冰之后紧接着是大旱。这表明,公元前10世纪是寒冷的。

(3)第二温暖期。这个温暖期约开始于公元前770年持续到公元初。在欧洲这个时期仍然是气候副寒期。周朝早期的寒冷情况大约维持了1~2个世纪,到了春秋时期(公元前770年至前481年)气候又暖和了。《左传》记载,鲁国(今山东)过冬,“冰房”得不到冰,在公元前698、前590和前545年尤其如此。此外,像竹子和梅树这样的亚热带植物在《左传》和《诗经》多有记载。到了战国时代(公元前480年至前222年)温暖气候依然继续。秦朝和前汉(公元前221年至公元23年)气候继续暖和。《史记》记载:“蜀汉江陵千树橘,……陈夏千田漆,齐鲁千亩麻,渭川千亩竹。”当时这些亚热带植物繁殖的地方现在成了它们分布的北界或超出北界的地方。这证明当时的黄河、长江流域的气候是温暖的。

(4)第二寒冷期。这个寒冷期约从公元初期持续到公元600年,包括我国东汉、三国到南北朝时期。东汉时代,即公元初,我国气候又趋寒冷,有几次严冬,甚至到晚春洛阳还下雪。三国时代曹操(公元155—220年)在孔雀台种橘,只开花不结果,说明气候开始变冷。曹丕在公元225年到淮河广陵视察军事演习,由于严寒,淮河突然封冻,演习不得不停止。这种寒冷气候持续到公元3世纪后半叶,特别是公元280—290年的10年间达到极点,那时年平均温度大约比现在低1~2°C。北朝的贾思勰(约533—644年)撰写的《齐民要术》是一部我国6世纪的农业百科全书,记载了许多当时物候情况。如关于石榴的栽培,“十月中以蒲藁而缠之,不裹则冻死也,二月初乃解放”。现在河南、山东一带,石榴树可在室外生长,冬天无需盖缠。这表明6世纪上半叶,河南、山东一带的气候比现在冷。

(5)第三温暖期。这个温暖期为公元600—1000年,包括隋唐时代(公元589—907年),比欧洲世纪早期的温暖时期要早400年左右。我国气候在7世纪中期变得暖和,公元650、669和678年冬季的长安无冰雪。8世纪初期梅树生长于皇宫。9世纪初期西安还种有梅花、柑橘。现在西安梅树长不好,柑橘更不用说了。这说明隋唐时代气候比现在温暖。

(6)第三寒冷期。这个寒冷期在公元1000—1200年,相当于宋代,对应于欧洲中世纪早期的温暖时期。11世纪初华北已没有野生梅树,其情况与现在相似。12世纪初,中国气候加剧转寒。公元1111年第一次记载江苏、浙江之间的太湖不但全部冻结,而且冰坚实得可以走车马。太湖洞庭山的柑橘全部冻死。12世纪寒冷气候也流行于华南和西南。福州是我国东海岸生长荔枝的北限,12世纪中那里大规模种植的荔枝曾两次全部冻死,一次在公元1110年,另一次在公元1178年。荔枝在四川种植地区的变迁是:唐代在成都;北宋南移到眉山;南宋时眉山也不能生长荔枝,要到其南的乐山、宜宾、泸州才能种植。目前,眉山还能生长荔枝,说明北宋气候比较接近现在,而南宋气候则比现在寒冷。

(7)第四温暖期。这个温暖期在公元1200一1300年。12世纪刚结束时,杭州冬天的气温开始回升。在公元1200年、1213年、1216年和1220年杭州没有冰雪。到元代(1268—1292年)初期,西安和博爱(今河南)又重新设立竹监司管理竹子生产。这显然表明13世纪中叶气候明显转暖。

(8)第四寒冷期。这个寒冷期约从公元14世纪到工9世纪结束,相当于欧洲的小冰期。我国13世纪初期和中期的回暖是比较短暂的,不久冬季又严寒了。根据江苏丹阳人郭天锡的日记,公元1309年正月初乘船回家,途中运河结冰,只好离船上岸。公元1329年和1353年太湖结冰,厚数尺,橘尽冻死。可见14世纪比13世纪和现时都冷。

到了明代(1368—1644年),各省、县编修的地方志为各地区的气候情况提供了许多可靠的历史资料。从14世纪到19世纪这500年中,亦即相当于欧洲小冰期中,我国气候经历了三次变冷和两次变暖。

随着气候的冷暖变化和波动,我国历史上不仅自然环境、生态状况发生了很大的变化,而且社会环境包括政治、经济、文化状况也发生了相应的变化。我国历史时期的气候变迁,并不是一个孤立的自然现象,气候变迁所表现出来的气温和降水的变化,直接决定着森林、灌木、花草、农作物等生长与分布,而且影响着水系、地貌、土壤、矿物等多种自然要素,也影响着我国社会环境的各个方面,如气候变迁影响着人口的分布与迁徙,影响和决定着农业经济的发展和布局。

2.水域生态及水资源的演变

我国地域辽阔,水系纵横。据考古证明,最早的古代人都依水而居,离水域以远15千米以外的旱地不适宜人的居住和生存。考古发现,在洛水、颍水、汝水、浍水、涑水沿岸都有夏代人居的踪迹。传说夏代人先后以阳翟、阳城为都,阳翟在河南嵩山以南,有颍水东南流,今属于禹县境。在登封告成镇以北发现阳城,东北有古阳城山,有洧水河。黄河、长江、珠江、辽河以及它们的分支水系汉水、汾水、渭水等,都是我国文明发祥地,多元的文化构建了中华文明大文化。

丰富的文化遗产是生态知识和生态状况的档案。例如,从地名文化可以考证历史上水资源的变迁情况。根据有关资料对山西省地名的研究,统计表明山西省古今县名88个是以河川为名,21个是以水泉为名,4个是以山水为名。山西省的县名,可以反映出古代山西曾经有过湿润多水、植被厚密的历史,这与近代以来山西水资源紧缺、林木稀疏形成鲜明对照。

根据文献资料和学者史念海先生考证,在远古时期,“由太行山东到淮河以北,到处都有湖泊,大小相杂,数以百计”。其中较大的有山东西部的巨野泽,南北15O千米,东西5O千米,但“那时巨野泽并不是黄河流域的惟一的大湖,太行山东有大陆泽(今河北境内)应与巨野不相上下”。可见,当时黄河中下游气候总体上是湿润多雨,水系发达,湖泽众多,土地植被覆盖良好。阮籍的咏怀诗写道:“徘徊蓬池上,还顾望大梁。绿水扬洪波,旷野莽茫茫。走兽交横驰,飞鸟相随翔。”表明当时的蓬池是一个水波浩淼、野兽出没、飞鸟聚集的地方。

历史上我国湖泊面积在世界上首屈一指。由于经济社会的发展和人口的不断增长,人们为了生存和发展,开始在湖泊的浅滩上围田开垦,与水争地,致使湖泊资源衰减和湮废。究其原因,除了人们围垦外,气候变化、降水量减少和流域上游带来的大量泥沙淤垫湖泊区域,为围湖造田创造了条件,由此造成了湖泊数量减少,湖面缩小,湖水深度变浅。

西北干旱区的土地开发,对生态系统、特别是湖泊湿地退化的影响尤为突出。20世纪50年代初,新疆大于1千米2的湖泊150多个,湖泊总面积约9 000千米2。长期以来,人类活动使大量河水消耗在支流和上中游地区,造成下游水量剧减或断流,致使终端湖泊发生了很大变化。罗布泊的干涸是最典型的一例。从罗布泊的湖相沉积和湖岸线来看,推测历史上湖水面积最大时曾达到5 350千米2,入湖水量约有84冬3亿米3。汉代塔里木盆地人口约23万,虽有一定的农业生产,但从河流中引水灌溉有限(约占1.5%),维持84.3亿米3的入湖水量完全可能。《汉书》记载,罗布泊“广袤三百里,其水停居,冬夏不增减”。唐代,塔里木盆地灌溉面积扩大,入湖水量相应减少。塔里木湖下游水量大幅度减少,是清代中期以后发生的。《河源纪略》(清乾隆47年)记述罗布泊“淖尔东西二百里,南北百余里,冬夏不盈缩”。但到清末,罗布泊仅“水涨时东西长八九十里,南北宽二三里或一二里不等”,可见湖泊面积缩小明显加剧。20世纪初塔里木盆地人口增至15O万,耕地面积60万千米2。当时的毛灌定额若按目前的水平,引用量可达132亿米3,占塔里木盆地水资源总量(392.6亿米3)的33.6%。由于进入的水资源处于临界利用状态,罗布泊的面积急剧缩小。1930—1931年实测罗布泊的面积为1900千米2,较史前最大面积缩小64%。1962年,罗布泊面积又缩小为660千米2,只相当于最大面积的12.3%。至1972年,罗布泊最终全部干涸。

中国湖区围垦可追溯到春秋战国时期,不过那时只限于在荒洲上播种。《越绝书》记载:“无锡湖者,春申君治以为陂。”战国和秦汉时期,围田进一步发展。三国时期吴、东晋和南朝的宋、齐、梁、陈都以太湖流域为农业中心,围垦发展到了一定的规模。唐代则由分散围垦的初级阶段发展到较高阶段,典型的工程方式是圩田。宋代圩田进一步发展,堤长几十公里的有多处。《明史》记载,明代万历年间,朝廷一次清出围湖造田数目达8O万顷。由此明代出现最著名的和州铜城堰。清代以后,垦殖活动更为盛行。乾隆年间湖北巡抚彭树葵指出,“人与水争地为利,以致水与人争地为殃。”盲目围垦,与水争地,虽然开辟了大量肥沃的农田,促进了经济社会发展,但对生态平衡带来了有害的影响。据记载,江汉平原在清代道光以前水灾频率不高,而道光以后灾害突增。严重水灾出现频率与时俱增,平均每20年增加2~3次大水灾。

3.森林生态与森林资源的演变

在我国森林生态与森林资源的变化过程中,人口的持续增长与森林覆盖率之间存在着互动关系。樊宝敏、董源在对我国历代人口与森林资源的演变过程进行了研究,其研究结果见表2-1。

据历史文献证实,夏商开始后的较长历史时期,由于社会发展速度有限,人口自然增长相对缓慢,人类的农耕与战争以及自然灾害等所造成的森林植被减少在千余年的历程中并不十分明显。当时我国疆域范围内除冰川、荒漠、草原外,绝大部分地区为原始森林覆盖。据考古发现,约在3 000年前,我国大部分地区天然植被覆盖茂密,发育良好,森林和草原面积十分广阔,从东南向西北,大致是森林、草原与荒漠三个地带。其中,森林、草原占国土面积比例很大,最高区域达70%以上。自大兴安岭北部起,沿嫩江向东南,从今黑龙江、吉林、内蒙古一直到西藏的东南部基本上都是森林分布的地区,森林覆盖率很高,在我国古代天然植被中占了最大的面积。

《后汉书》等历史文献记载,我国当时除黄河流域中下游地区以外,仍有面积相当广阔的森林覆盖。即使是地处黄河中游的中原地区,森林覆盖率虽然有所下降,但仍维持在32%~42%。

唐宋以后,我国经济社会发展加速,特别是随着人口的快速增加,对森林的砍伐、破坏加重,除黄河中下游流域地区以外,长江、珠江中下游流域等地区的森林面积也迅速减少。尽管如此,清代康乾时期,我国东北、西南地区以及许多山区仍保留有大片的原始森林。当时,从大、小兴安岭至长白山、鸭绿江一线的广阔的东北原野,仍以森林分布为主体。19世纪后期至20世纪初,东北地区大面积的森林由于内外等多种因素,尤其是日、俄帝国主义的肆意破坏而大量减少。这一时期,以川西、滇中部以北、以西至青藏高原东南部为中心的西南地区,其森林面积仍然十分广阔。历史文献记载,当时整个西南地区的森林覆盖率在50%以上,云南地区更高一些。华北、西北、中南、东南的许多山区,尤其是长江中游、闽江流域与台湾、海南岛的山区,仍有大量的呈片状或块状、带状的森林分布。

历史上的黄土高原并不是现在这样的荒山秃岭,稀见绿意。1920年我国科学家杨仲健,赴陕西考察的结果和大量的考古资料,鄰证明黄土高原的原始植被是森林和稀树草原。《汉书》记载,安定、北地、上郡、西河民“以射猎为先”。畜牧业发达是以草原为基础,射猎野兽则必是林草繁茂之地。陕北靠近毛乌素沙漠黄土高原边缘地带,生态系统曾经非常良好。向北是辽阔的草原,南部为郁郁森林。陕南、甘南、陇南的汉江、嘉陵江及黄河上游地区,也都是林木遍地。据推算,隋唐时期陇南森林约占总面积的70%。20世纪50年代前后陇南的森林覆盖率仍然达50%左右。据甘南藏区1943年记载,凡山岭溪谷,皆系苍茫林海,沿洮河、白龙江、大夏河曾有“十八大林区”,是青藏高原森林资源最富集的地区之一。

《史记》记载,祁连山有松柏五木,秀美水草,冬温夏凉,宜畜牧。地方志记载,祁连山西段部“南山松百里”,“参天拔地如虬龙,合抱岂止数十围”。祁连山中段森林更加茂密,“在高山纵深地带,松林葱郁”,“微风飘拂,水声与松声,天籁自然,引人人胜”。祁连山东段,有关原始森林的记载不绝于史,“西大河流域,森林郁郁葱葱,万树苍劲挺拔,层林滴翠”。另外,在河西三大内陆河下游有成片的胡杨林、红柳林和梭梭林,是天然绿洲、抗击风沙的屏障。

在历史上,新疆境内也曾生长着茂盛的森林。《史记》记载,2 000年前的塔里木河下游“多葭苇、柽树、梧桐、白草”。现在的楼兰古城遗址周围原来生长着大面积的胡杨林,至今仍能发现直径达50厘米以上的枯木,有的树干甚至要有多人才能合围。据测算,当年这里的森林覆盖率至少在40%以上。塔里木盆地南缘塔克拉玛干大沙漠的边缘地带,也有大片枯死的胡杨林,许多胡杨树也要多人方能合抱。叶城周围有四山,山上多松柏,“山下多桑、榆、杨、柳、桃、苹果、石榴等”,树木果实丰盈。瑞典一探险家曾记录艰辛穿越叶尔羌流域的茂密森林的经历,并称它们是真正的古森林。直到20世纪5O年代,塔里木河两岸仍然有大片胡杨林。北疆地区,森林植被更盛于南疆,延绵1000余千米,冈峦断续,森林以松柏为主,郁郁葱葱,广阔而壮观。

青海境内的古代森林资源曾十分丰富。根据史料记载,“以柏、杨为大宗”,“绵亘数十里”,“青海王可可贝勒之地,松柏亦蕃”。如今一些红色的山冈上寸草不生,但是从人们挖掘出掩埋很久的粗大松木,可以推知这里曾经拥有山川秀美、树木成荫的自然风光。

据有关的考古发现,距今500年以前,甘肃、陕西、山西的森林覆盖率仍然很高,有的地区高达80%。黄河下游许多地区也是如此。史载,今河南中牟、荥阳一带在原始社会至文明社会初期,生长着大片的原始森林。自夏商至周初,这里是“草木畅茂”。近、现代殷墟出土的包括大象在内的各种野生动物骨骼,和郑州商代遗址出土的木炭等,都证明了当时中原地区森林资源状况良好。历史文献也有印证,位于河南灵宝与陕西潼关之间的函谷关一带,深林密障,行人难于通过,为兵家必争之地。这里“柏林荫谷,殆不见日,荀卿谓之松柏之寨”。战国以后,黄河中下游地区逐渐成为森林破坏较早和较彻底的地区。自秦汉至隋唐时期,这里平原地区的大片森林基本上砍伐殆尽,剩下的多是零星散布在村落、地头的树木或次生林,很少有成片的原始森林。相对而言,这里山区的森林还存在了较长的时期,历经不同的历史阶段才被砍伐、毁灭。

据学者们研究,黄河中游地区的森林变迁大致经历了四个阶段,即西周至战国、秦汉至北朝、唐至宋元和明清以来的时期。在第一个时期之初,这里原始森林基本上得以保存。到了后期,伊洛河下游、泌阳盆地、汾涑流域的平原地区,“都已基本上没有森林了”,只是泾渭流域平原边缘的“森林尚有部分遗存”。第二个时期,关中平原四周山地的森林仍然比较完好,但平原地区很难看到成片的林木存在。第三个时期,这里城乡附近的山地林木受到严重破坏,远离人群的山区的一些地方虽然还树茂林密,但边缘的森林也开始受到破坏性砍伐。第四个时期,尤其是在明代中叶以后,这一地区包括边远山区的森林也受到了严重破坏,至清末这里的森林破坏更加严重,绝大部分地区都是荒山秃岭。虽然黄河下游地区的森林变化与黄河中游地区稍有差异,但特点大体一致,只是这里山地相对较少,森林被砍伐破坏的时间更早。

我国长江流域及其以南地区森林资源,自我更新能力较强,隋唐五代之前植被的破坏不明显。隋唐时,森林资源虽有减少,但山区的森林仍然相当茂盛。《全唐文》记载,江西鄱阳“有千樟之材”,浙江吴兴(三国时期的郡名)“出巨木”。丰富的森林资源为各种动物栖息提供了良好的环境。当时南方地区大象和老虎等动物数量不少。一些地方虎患事件时有发生,如何捕杀老虎的历史记载也较多。唐玄宗时,曾专门派钦差去江南传授捕虎法。明代以后,森林资源数量递减,许多动物“多出东、西粤”,并且“养之不甚驯,亦不能久存”。这一记载表明,一些物种栖息地已遭到破坏,生态状况日趋恶化。当然,我国长江流域及其以南地区森林破坏的时间,较黄河流域中下游地区要晚,其破坏程度也相对较轻。

4.地理生态与土地资源的演变

中国是一个历史悠久的农业文明古国。上下几千年,正是我们的祖先世世代代在广袤的土地上辛勤耕种,哺育了伟大的中华民族。土地是农业生产最基本的生产资料。我国人民自古以来就珍视土地,把土地的重要性与国富民强紧密联系在一起。

我国土地资源演变的主要特征是:一方面,农业文明和农牧业的发展开垦了大量耕地,耕地资源日益扩大;另一方面,自然和人为的因素又造成水土流失,在一些生态脆弱的地区出现了日益严重的沙化、荒漠化,但同时也给下游地区冲积形成了土壤肥沃的三角洲。

在人与自然的关系中,最重要的是人与土地的关系。历史上我国人口不断增加,至1949年猛增至5亿多,到20世纪末接近13亿。这么多人口要靠农业和畜牧业养活,而农业和畜牧业的发展都要占用土地,因此就发生了农作物与天然植被相互争占土地的矛盾。农业和畜牧业的发展需要利用大量的自然资源,过度扩张必然造成天然植被的严重破坏,导致土地生态与环境的恶化。

林地、草地转化为耕地,并长期种植同一种农作物;采伐量长期大于林木的自然生长量,是导致土地生态恶化的两种主要形式。这两种不合理的生产方式,在我国延续了几千年,结果把许多林地草地变成了濯濯童山,甚至荒山秃岭,导致林地草地失去或降低了保持水土、涵养水源、优化环境等方面的功能,以致影响到了经济社会发展以及文化传统。原始植被的大量减少、土地重用轻养轻维护,是我国土地生态从总体平衡到渐趋失衡,出现并加剧生态恶化趋势的根本原因。

战国中期之后,我国黄河流域中下游地区,因农业的发展破坏了天然森林和草原,出现了“宋无长木”的情况。当时,这里“地小人众”,甚至少数地方开始出现缺乏薪柴的现象。《管子》记载:“五沃之土,若在丘、在山、在陵、在岗,若在陬、陵之阳,其左其右,宜彼群木;桐、柞、扶、檀及彼白梓、其梅、其杏、其桃、其李,秀生茎起;其棘、其棠、其槐、其杨、其榆、其桑、其杞、其柿,群木数大,条直以长……是谓沃土。其阴则生之楂、藜,其阳则树之五麻。”这是说,在春秋战国时中原一带的“沃土”上,有多种人工再生林及次生植被。《史记》也记载:当时这里已“膏壤千里,宜桑麻”。这一时期,除黄河流域的中原地区外,其他地区仍以原生植被覆盖为主。

秦汉以后,中原及其周边地区的栽培植被分布越来越多。当时的栽培植物品种在北方主要有粟、麦、枣、槐、桑、榆、柳等。在南方主要有稻、麻、桃、李、茶、桑、杨、柳等。其中,农作物栽培的品种如粟、麦、稻等所占面积较多,范围较广,然而,相比较而言,这些栽培的农作物有时远不如原生植被所具有的生态保护功能。而且土地在耕作或抛荒之际,都会给生态平衡带来不同程度的不良影响。

唐宋之际,黄河流域中下游地区除山区外,其原生植被分布越来越少;长江中下游流域地区与成都平原及岭南部分地区的栽培植被分布越来越多。尤其是在宋代,随着大量北方人口南迁,把北方旱地农作物品种——小麦及其生产技术带到了南方,使南方各地人口迅速增加,并导致开垦面积种植的扩大。当平原水田面积的承载力不能满足需要时,人们自然把目光转向了丘陵、山地。小麦的种植恰好对水源条件要求较低,当小麦在南方大面积种植逐渐满足了人们对粮食的需求时,许多一直被原生植被覆盖的丘陵、岗阜、山岭等却变成了光山秃岭,这在一定程度上破坏了南方良好的生态系统。

明清时期,随着人口增加、耕地面积的扩大,自然生态受到严重破坏。当时,土地扩展的主要途径是砍伐森林、开垦山地。尤其是旱地高产作物番薯与玉米传人中国,为满足人口对食物的需求,大量山丘地被开垦,使不少区域的生态系统遭到了灭顶之灾。我国一些学者指出:明代时玉米由西北、番薯自东南分别传人中国后,其大规模的种植,引起了生态系统的破坏。当时,南方西部山地玉米集中产区主要分布于秦岭山区、大巴山、巫山山区、武陵山区、雪峰山区及贵州高原。番薯集中产区主要分布于东南沿海浙、闽、粤以及湘、鄂等丘陵地带。历史记载,清朝道光二十九年(公元1849年),陕西汉中许多县均以苞谷杂粮为种植作物,一些县则是“遍山漫谷皆苞谷矣”;贵州等地也是“苞谷宜山,故种之者较稻谷为多”。广西地区的苞谷“有早晚二种,山峒尤多”,“向惟天保县山野遍种”。湘西山地草木繁茂,“凡土司新辟者,省民率挈人居,垦山为陇,列植相望”;种植玉米,“辰州旧邑新厅,居民相率垦山为陇,争种之以代米。”在东南地区闽、浙、粤、赣等地,“所种山薯……深山之中,几于旷土,谓之山薯厂”;湖南“永州山民皆以甘薯为粮”;湖北东南山区“民仰食者十之五六”。这一时期,南方山地、丘陵大面积伐林开垦种植玉米、番薯等旱地作物,对生态系统的破坏是显而易见的。由于山丘地坡度大,被开垦后,水土流失加剧,导致生态系统呈现出错综复杂的演变态势。

5.动物生态与动物资源的演变

我国动物生态与动物资源演变的主要特征是,遵循物竞天择、适者生存的自然规律;人类的活动加速了野生动物生存环境和活动地区的变化,许多野生动物数量递减,有些珍稀动物明显减少,有的种群已濒临灭绝,生物多样性明显降低。

我国生态系统类型多样,决定了我国野生动物资源的丰富性。据调查,全国鸟类超过1 000种,兽类超过400多种。中国国土面积占世界陆地总面积的7%,鸟类种数和兽类种数占世界的1O%以上。由于我国的生态系统分布是一个持续变化的动态系统,伴随着自然环境的恶化,野生动物的分布也随之发生相应的变化或迁徙。如历史时期野生象群的分布,就有一个从黄河流域中下游地区至长江流域地区、珠江流域地区、滇西南地区不断南迁的过程。从地质时代的第四纪以来,与中国处于同纬度的欧洲和北美都有大陆冰川覆盖,以致寒冷的气候使许多野生动物相继灭绝。然而,中国的高山冰川很少,受寒冷的影响较小,所以一些具有“活化石”之称的野生动物如大熊猫、扬子鳄等能残存到现在,从而增加了中国野生动物资源的丰富性与多样性。

在野生动物的分布与变迁中,比较典型地反映我国历史时期生态演变的野生动物主要是:野马、大象、犀牛、竹鼠、长臂猿等兽类和孔雀、鹦鹉等鸟类。

马是人类最早驯化的物种。在人类发展的进程中,马为人类所驯服和利用,为人类做出了巨大贡献。野马被驯化了,野马本身却日益稀少,目前野马种群已罕见踪影。这一种群的变化,充分说明人类活动对自然界某些物种的影响之大、之烈。

藏羚羊在自然界是一种优势物种,它们成群结队地在寂静苍茫的高原地平线上奔跳,快速而优美的跑姿,展示了它们旺盛的生命力和在雪域高原条件下的成功进化。它们能够在这片原本属于它们的土地上生活数千万年,从物种自身的角度看,难以存在濒临灭绝的危险。但是在盗猎分子大批量残杀下,藏羚羊遭受到灭顶之灾,种群数量已急剧减少。

根据调查,从自然界每捕捉一只鸟,就有1O只鸟作为陪衬,在捕捉、贩运和饲养中死亡。因此,那种吃鸟、捕鸟、赏笼中鸟的所谓“鸟文化”,是建立在成千上万只鸟的尸骨之上,堪称对自然界的暴行和对生命的蹂躏。

中国古代大象的分布地区较为广泛,南方、北方皆有。距今3 00O多年前,黄河中下游流域地区还有野象分布。甲骨文中有较多猎获大象的记载。殷商时期,中原一带不仅野象较多,而且还进行人工驯养,成为作战的工具。在殷墟遗址中,考古发现有象、獐、水牛、竹鼠等亚热带动物骨骼遗骸。《孟子·滕文公》记载:“周公相武王……灭国者五十,驱虎、豹、犀、象而远之。”上述史实表明,夏商时期,我国野象曾经分布在华北平原北部燕山山脉至吕梁山、陕北一线。春秋时代以后,中国野象分布渐由华北地区南移到秦岭、淮河一线。这时,黄河流域地区的象群虽然少见,但仍有野象活动的记载。北周时,在兖州(今属山东)发现大象。南北朝至宋代,大象在黄河一线以南、以长江流域一线为中心的广大地区活动,屡见于史书。南北朝时,淮南“有野象数百”,“坏人室庐”。北宋初(公元962年),“有象至黄陂县(今属武汉市境内)匿林中,食民苗稼,又至安(今湖北境内)、复(今湖北境内)、襄(今湖北境内)、唐州(今河南境内)践民田”;乾德年间(公元967年),“有象自至京师(今河南境内)”;开宝年间(公元976年),“己酉,吴越王献驯象”。史实表明:宋时,长江流域一线还有不少的象群活动。至于长江流域以南地区,当时象群活动的记载很多,《宋史》记载可数的就达几十处。宋元以后,长江流域大象活动的记载至今未有发现,可见,元、明、清时大象的主要活动地区已转移到岭南、广西等地。史载:洪武年间,“广东雷州卫进象一百三十二”,“驯象卫进象。先是诏思明、太平、田州、龙州诸土官领兵会驯象卫官军往钦、廉、藤、蓠、澳等山捕象,豢养驯押,至是以进。”当时,岭南象群时常出没破坏庄稼,为此,“率兵二万驱捕”。万历年间(公元1587年),横州仍“有象出北乡,害稼”;钦州亦多象群“践踏田禾,触害百姓”。直至清乾隆年间,广西灵山一带之象,“每秋熟,辄成群出食,民甚苦之”。道光年间(公元1833年),史载“大廉山群象践民稼,逐之不去”,至当时已变为“象间有”。这一地区的大象至19世纪20年代以后已渐趋稀少,不久即难觅其踪迹。现今仅云南西南部才有残存象群分布。

大象的分布及变迁,大体上也反映了我国同类别的热带或亚热带动物如犀牛、长臂猿等以及适宜温暖环境的动物如竹鼠、野生水牛等分布及变迁情况。尽管它们的分布及变迁在时间与空间上存在着一定的差异,但其南迁的方向、地域生态分布与时间变化趋势等,却是基本一致或大同小异的。

历史时期野生动物的分布及其与人类活动的关系,是构成我国古代生态系统的基本要素之一。唐代著名诗人李白所描绘的“两岸猿声啼不住,轻舟已过万重山”、“但见悲鸟号古木,雄飞雌从绕林间”的生态自然景观或人文生态现象,可谓丰富多彩。漫长的自然界演化历程表明,物种的多样性有利于生态系统稳定性的延续,相反,物种的减少则会直接影响地域性乃至整个地球生态平衡的。